パリの子どもの遊び

最終更新日:

フランス版「だるまさんがころんだ」

室内ゲームだけでなく自然の中でも

パリの子どもたちは何をして遊んでいるのでしょう。パリの街を歩いていても子どもだけで歩いている姿はほとんど見かけません。それは学校の登下校を親が同行しているから。ある年齢までは子どもは常に親と一緒。過保護というよりは都会での防犯のためですね。そんな子供たちの遊び場は、家や公園。安全な場所で思いきり遊ぶのがパリ流の子どもの遊び方なのかもしれません。

フランスの絵本(日本語訳)

子供に人気の絵本

幼児であれば、室内での遊びは日本と大きく変わりません。積み木などの子供用のおもちゃで遊んだり、絵本やアニメを見たりします。特にフランスは絵本が充実していて、洗練された美しい装丁と色彩豊かな作風の作品が多いのが特徴です。フランスの絵本作家は単なる子供向け読み物を超えた芸術作品として絵本を創作しています。また子供の知性を尊重する文化背景から難しいテーマについてもビジュアルを通して分かりやすく伝える深い物語性があります。ファンタジーと現実の絶妙なバランス、パリなどの美しい風景描写、そして子供の視点を大切にする視点がフランスの絵本の魅力。絵本の中でも日本でもよく知られている名作をいくつかご紹介します。『マドレーヌ』(1939年) ルドウィッヒ・ベーメルマンス作

パリの寄宿学校に住む12人の少女の中で最も小さなマドレーヌの冒険を描いた作品です。マドレーヌの勇気と独立心、そしてパリの美しい風景が魅力的に描かれています。「小さな家が二列に並び、そこにはつる草がからまっていました。その家で一番小さな女の子、それがマドレーヌでした」という印象的な書き出しで始まります。子供たちの日常と急な虫垂炎で入院するマドレーヌのエピソードを通して、子供の強さと勇気を描いています。『バーバパパ』(1970年) アネット・チゾン&タラス・テイラー作

パリ生まれの形を自由に変えられるピンク色の生き物バーバパパとその家族の物語です。環境保護のメッセージも含まれており、子供たちに想像力と優しさを教えてくれます。パリの街並みを背景に、バーバパパが様々な形に変身して問題を解決していく姿は、創造性と適応力の象徴として多くの子供たちに愛されています。『ペネロペ』(2007年) アン・グットマン作

パリに住む好奇心旺盛な青いコアラのペネロペの日常を描いた絵本シリーズです。子供の日常的な経験(初めて学校に行く、友達を作るなど)をペネロペを通して優しく描き、子供たちの成長に寄り添う物語として人気があります。シンプルながらも子供の感情に寄り添うストーリー展開は、小さな読者の共感を呼びます。『ぞうのババール』(1931年) ジャン・ド・ブリュノフ作

パリを訪れる象の王様ババールの物語です。森で母親を猟師に殺されたババールは、街に逃げて文明社会に触れ、老婦人セレストに助けられます。パリでの洗練された生活を体験したババールは、やがて森に戻り、結婚して象の国の王様になります。シンプルな線と鮮やかな色彩の美しい挿絵と、冒険に満ちたストーリーが特徴で、フランスを代表する児童文学作品となっています。パリの優雅な生活(グリーンのスーツを着て自動車を運転するババール)と、象の国の伝統的生活との対比が面白く描かれており、文化の違いや適応することの楽しさを子どもたちに伝えています。また、悲しい出来事から始まりながらも、前向きな姿勢で人生を切り開いていくババールの姿は、多くの子どもたちに勇気を与えてきました。

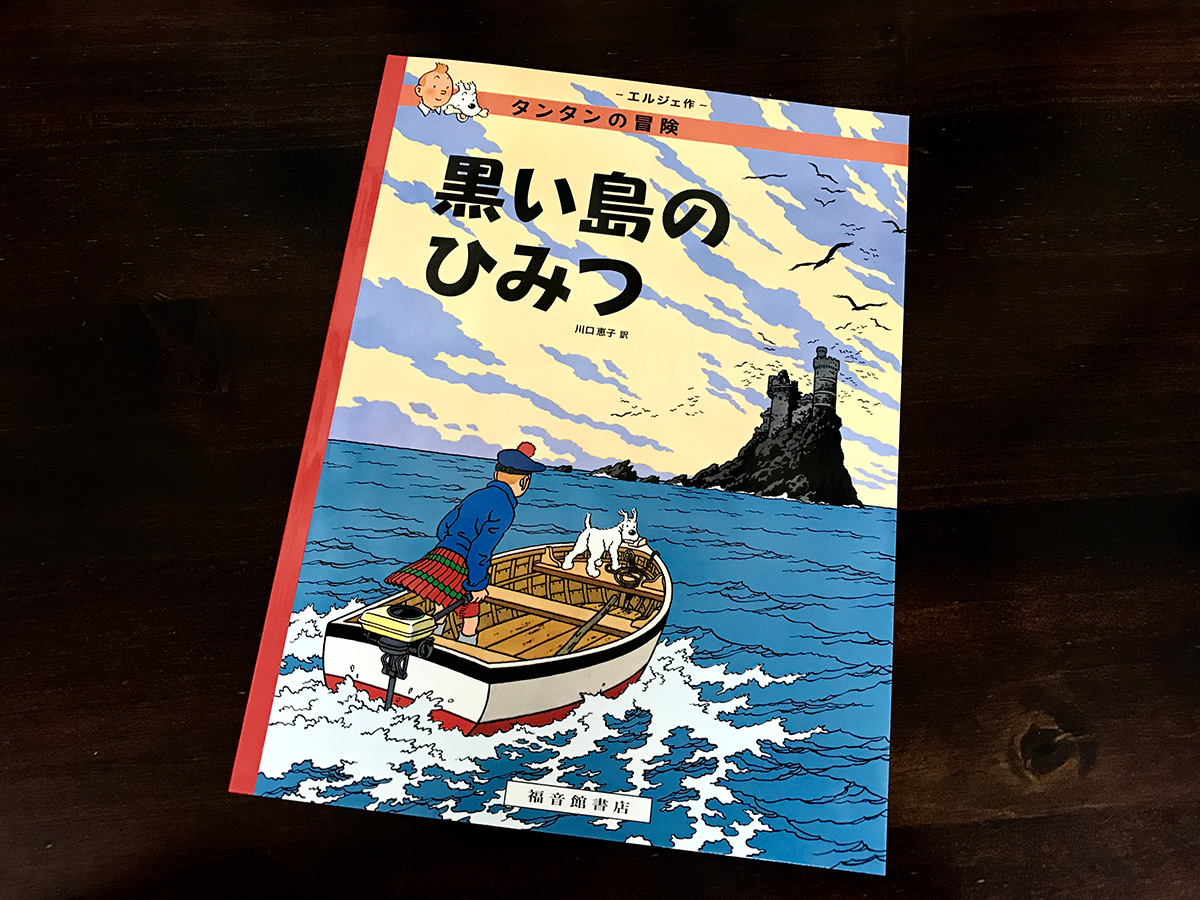

フランスの国民的マンガ「タンタン」

『タンタンの冒険』エルジェ作

絵本ではありませんが、昔からフランスの子供に人気の漫画といえば『タンタンの冒険』です。ベルギーの漫画家・新聞記者だったエルジェ(Herge, 1907-1983)によって描かれたシリーズ漫画。フランス・ベルギー・スイスで昔から読まれている国民的バンドデシネで、親しみ深い少年と犬のキャラクターは日本でもグッズ商品として人気があります。タンタンシリーズは物心がつく前から子供に読ませる親が多いようです。この漫画の始まりは1929年に『20世紀新聞』(Le Vingtieme Siecle)の付録記事で掲載されたことがきっかけでした。シリーズは全23作(24作目は作者死去により未完)。1作目を除いて全てオールカラー作品で、ほぼ同じ大きさのコマが続いているのが特徴です。少年記者タンタンと白いフォックステリア犬スノーウィが世界の難事件を解決していくストーリーは多くの子供の冒険心を掻き立て、近年スピルバーグ監督によって映画化されました。

テレビゲームで遊ぶ子供たち(ジャパンエキスポにて)

テレビゲーム・アニメ・マンガ

室内の遊びで人気なのはやはりテレビゲームです。フランスには世界的に人気のゲームタイトルを開発するゲーム制作会社があり、また日本のテレビゲームもよく売れているそうです。人気の一方でテレビゲームは親を悩ます存在でもありますが、フランスではPEGI(パン・ヨーロピアン・ゲーム・インフォメーション)というレーティングシステムが採用されており、ゲームソフトの対象年齢が表示されています。例えば3+、7+、12+、16+、18+といったレーティングがあり、親はこれを参考に子供に適切なゲームを選ぶことができます。フランスの代表的なゲーム会社

「アサシン クリード」シリーズで世界的に知られるUbisoft(ユービーアイソフト)は1986年に設立されたフランスを代表するゲーム制作会社。世界中に開発スタジオを持ち、数々の人気ゲームを開発・販売しています。他にもインタラクティブなストーリーテリングに特化したQuantic Dream(クアンティック・ドリーム)や日本のアニメ作品のゲーム化を行っているMicroids(マイクロイズ)などがあります。

テレビゲームと並んで人気なのはアニメです。80年代のフランスではクラブドロテという子供向けテレビ番組で日本のアニメがたくさん放映されていたそうです。他に室内の遊びではバンドデシネ(フランスのマンガ)を読んだり、日本のマンガも人気です。特に『ドラゴンボール』『ワンピース』『ナルト』は子供に人気です。近年世界的に注目されている日本文化の体験イベントである「JAPAN EXPO」の創設者の一人は、幼い頃に読んだ『ドラゴンボール』が「情熱の原点」であり「原動力」だと言っています。

リュクサンブール公園の小型ヨット遊び

パリの子どもは公園が大好き

パリの子どもは周りに公園が多いせいか外で遊ぶことも大好きです。小さな子どもは一人では外出できないので、親と一緒に公園で遊びます。パリには想像以上に多くの公園があり、どこも美しく整備されています。日本のように寂れて治安の悪そうな公園はあまり見かけません(移民の多いベルヴィル辺りは旅行者には少し注意が必要かもしれません)。リュクサンブール公園の中央にある池では、小型のヨットのレンタルがあり、子供たちはヨットを池に浮かべて専用の棒を使って操縦することができます。これは昔からある遊びで、パリに住んだ作家ヘミングウェイも子供と一緒にこのヨット遊びをしたそうです。昼間の公園に行けば、親たちが見守る中、園内の砂場や滑り台・アスレチックなどではしゃぎまわる子どもたちの姿を見ることができます。パリの子どもが一番多い場所が公園です。中にはベビーシッターに連れられて遊びにやってきている子どももいます。たいていはブルジョワ階級の子どもで、ベビーシッターは「ヌヌ」と呼ばれ、移民が多いようです。そのため、黒人の女性が白人の子どもを連れて歩く姿も見かけます。パリでベビーシッターとして働く女性を主人公にした小説「ヌヌ完璧なベビーシッター」(著者:レイラ・スリマニ)は2016年のゴンクール賞を受賞し話題になりました。またフランス映画でもベビーシッターに子供を預ける場面が多く登場し、『ソルフェリーノの闘い』ではテレビ記者のシングルマザーが娘2人をベビーシッターの青年に預けて取材に出かける場面が出てきます。

パリの遊具(ジョルジュ・ブラッサンス公園)

鬼ごっこやままごと

小学生時代、公園で誰もがやったことのある遊びといえば、鬼ごっこではないでしょうか。パリの子どもたちも同じ。ようやく子どもたちだけで遊べる年になると、体を思いきり動かして公園で遊びます。ままごとは国を問わず、女の子の定番の遊びかもしれません。家庭の日常生活をまねた小世界を楽しみます。どの世界でも女性のほうが現実的だということの表れでしょうか。メリーゴーランド

パリの子供に人気の遊具にメリーゴーランドがあります。パリのメリーゴーランドは観光地や公園など、様々な場所に設置してあります。日本では遊園地にしかありませんが、パリでは公園や道の脇などに設置してあることが多く、気軽に楽しむことができるのが特徴です。フランス語でメリーゴーランドはcarrousel(カルーゼル)もしくはmanege(マネージュ)とも呼ばれ、どこかノスタルジックな雰囲気が漂います。メリーゴーランドはもともと中世のフランスの軍隊で騎兵の訓練用に造られたものでした。それが時代を経て19世紀に移動遊園地の遊具として取り入れられるようになり、現在はパリの子供に人気の定番遊具になっています。人気のメリーゴーランドには、パリ市庁舎前のメリーゴーランドやエッフェル塔前のメリーゴーランドなどがあります。パリ6区のリュクサンブール公園では、古い木製のメリーゴーランドを体験することができます。気軽にスポーツ!公園で卓球も

パリには卓球の設備がある公園もあり、気軽に遊ぶことができます。施設に行かなくても気軽にプレイできるのは、公園の魅力ですね。こんな公園があったら、通いたくなるかもしれません。小さな子だけでなく、ある程度の年齢の子どもも楽しく過ごせるのはパリの公園の魅力です。他にもテーブルサッカーができる公園などもあり、全て無料で遊ぶことができます。なんだか懐かしい!パリの公園でできるテーブルサッカー

パリの中心地から離れた公園でよく見かけるこの遊具。なんだか懐かしいですよね。これはバーを使ってサッカー選手の人形を操って試合をするゲーム、テーブルサッカー。テーブルサッカーの起源はフランスかドイツとされ、19世紀末に生まれたと言われています。テーブルサッカーは世界選手権も開かれているほど、ヨーロッパではメジャーなゲーム。アメリカなどの一昔前のバーなどにあるものだと思っていましたが、公園に常時置いてあるところがいかにもパリらしいですね。晴れた日の公園に行って、ただテーブルゲームで遊ぶというのも楽しい休日の過ごし方かもしれません。パリの森で遊ぶ

パリには2つの森があります。西にはブーローニュの森、東にはヴァンセンヌの森があり、パリ市民の憩いの場になっています。週末になると多くの家族連れがピクニックをしに森に集まります。普段は石の街にいるパリっ子にとって、森はのびのびと自然を楽しめる気軽な遊び場です。そのためパリの子どもたちは小さいころから森に親しみ、自然と都会の両方を楽しみます。森が街の近くにあるのはヨーロッパの都市ならではですが、すぐ近くに広大な自然があるのは東京に住む人間にとってはうらやましい環境です。

パリ市庁舎前広場のアイススケート

冬の楽しみアイススケート

冬のパリで子どもたちが楽しみにしているものの一つに、アイススケートがあります。12月中旬になると、パリ市庁舎前の広場に巨大なスケートリンクが設置され、誰でも無料で滑ることができます。このアイススケートはパリの子供たちに大人気!大人から子供まで楽しそうに滑っています。中には半袖の人もいたりして、その運動量の激しさにも驚かされます。見ていても滑っても楽しいパリのアイススケート。毎年3月までオープンし、運動好きなパリっ子たちを楽しませています。

パリの遊具

移動遊園地の楽しみ

パリならではの子どもの楽しみに移動遊園地があります。チュイルリー公園などの大きな公園に年に数回やってきます。大きな観覧車やジェットコースターなどが設置され、多くの鮮やかな原色の光を放つ露店が出ます。その完成度はまさに出現といった感じで、まるで昔からそこにあったような感覚にさせてくれます。その感覚の原因の一つがパリの移動遊園地の持つ原色のレトロな風合いのせいかもしれません。そんな遊園地で遊ぶ子どもたちの顔も真剣です。

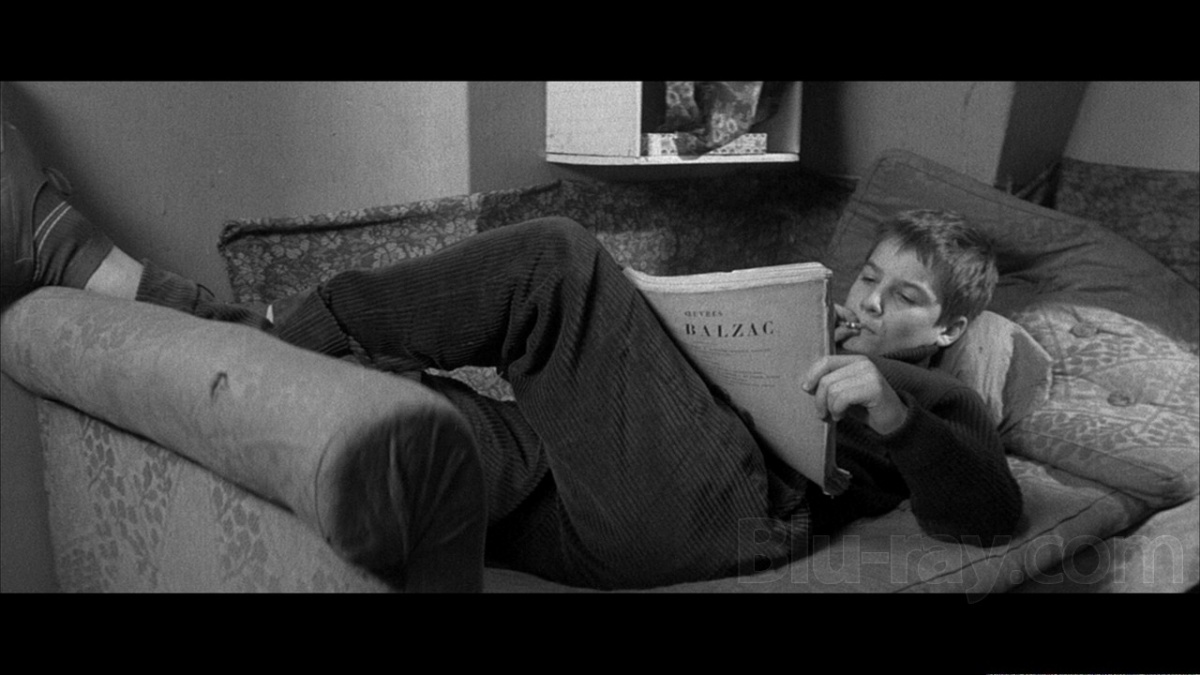

『大人は判ってくれない』(写真提供:Unifrance)

パリの子供が登場する映画

最後にパリの子供たちが登場する映画をご紹介します。これらの作品はパリを背景に様々な時代や社会の中で生きる子供たちの視点から繊細なタッチで独自の物語を描いています。『大人は判ってくれない』(1959年) 監督:フランソワ・トリュフォー

トリュフォーの初監督作品であり、自伝的要素を含む名作です。パリに住む少年アントワーヌ・ドワネル(ジャン=ピエール・レオー)が、理解されない家庭環境や学校での抑圧から非行に走る姿を描いています。厳格な教育システムと大人たちの偽善に反発する少年の姿を通して、子供の感情世界を繊細に描写しています。パリの街並みをリアルに映し出した撮影手法も評価され、フランス・ヌーヴェルヴァーグの代表作となりました。『赤い風船』(1956年) 監督:アルベール・ラモリス

パリの街を舞台に、少年と彼を追いかける赤い風船の交流を描いた傑作短編映画です。ほとんどセリフがなく、視覚的な美しさとポエティックな演出で子供と風船の友情を描き出します。モンマルトルの石畳の坂道など、1950年代のパリの風景が美しく映し出されており、映像詩とも称される作品です。少年の孤独と想像力、そして友情の尊さを伝える普遍的なテーマを持っています。『地下鉄のザジ』(1960年)監督:ルイ・マル

厳密にはパリの子供ではなくパリにやってきた子供の映画ですが、フランス映画のヌーヴェルヴァーグ運動の先駆けとなった重要な作品。地下鉄に乗るのを楽しみに地方から出てきた10歳の少女ザジが、2日間パリに住む親戚のガブリエルおじさんに預けられる。ザジはおじさんの元を抜け出し、地下鉄のストライキで混乱するパリの町を冒険する様子をシュルレアリスム的な表現で描いています。レーモン・クノーの同名小説が原作。『ベルヴィル・ランデブー』(2003年) 監督:シルヴァン・ショメ

孤独な自転車好き少年シャンピオンの成長を描いた長編アニメーション。しかし物語は犯罪組織に誘拐された孫(シャンピオン)を救うために奮闘する祖母の冒険物語へと異色の展開を見せていきます。ほとんどセリフがなく、独特の色彩と音楽で1950年代のパリの雰囲気を見事に表現しています。アニメならではのデフォルメ化されたキャラクターたちが魅力的。『ソルフェリーノの闘い』(2013年)監督:ジュスティーヌ・トリエ

2012年に行われたフランス大統領選挙の決選投票日を舞台にしたドラマ。実際の選挙風景をゲリラ撮影して制作された映画ですが、ストーリーは選挙を報道するテレビ記者レイラとその家族に焦点を当てています。レイラは2人の小さな子供を育てながら働くシングルマザーで、職業上の責任と家族トラブルの間で引き裂かれる現代女性を象徴しています。選挙当日に子供をベビーシッターに預けますが、彼女の元夫ヴァンサンが子供たちの親権を求めてレイラのアパートに現れます。映画は公私にわたる激しい「戦い」を通して、現代社会における仕事と家族のバランス、離婚後の共同養育の難しさ、そして政治的変化の時代における個人の生活を描き出しています。パリで子育てするリアルな厳しさと日本では馴染みの薄いベビーシッター制度について知ることができる映画です。『パリの家族たち』(2018年)監督:マリー=カスティーユ・マンシオン=シャール

パリに暮らす様々な家族の姿を通して、現代社会における家族の多様性と彼らの感じる複雑な感情を描いたフランス映画。登場人物は仕事も環境も全く異なる5人の女性たち。仕事と育児の両立に悩む女性大統領、思春期の子供たちとの関係に悩むシングルマザーのジャーナリスト、独身を謳歌する大学教授、過去のトラウマから子供を産むことに恐怖を感じる小児科医、予期せぬ妊娠に戸惑う花屋の女性など、それぞれが異なる悩みを抱えています。様々な立場の女性たちの視点から、母と娘、母と息子、夫婦、恋人など、多様な関係性を描いています。また思春期で母親との関係に悩む子供たち、母親のトラウマに影響を受ける子供、予期せぬ妊娠で生まれてくる子供など、パリで生きる様々な子供たちの姿を知ることができる映画でもあります。彼女たちがそれぞれの葛藤を抱えながらも、自分らしい幸せを見つけようと奮闘する姿が描かれています。『午前4時にパリの夜は明ける』(2022年)監督:ミカエル・アース

シャルロット・ゲンズブールが主演を務めるフランス映画。希望と変革の雰囲気に満ちた1980年代のパリを舞台に、シングルマザーのエリザベートとその子供たちの日常を描いた作品です。夫と別れたエリザベートは子どもたちを1人で養うことに。深夜放送のラジオ番組の仕事に就いたエリザベートは、そこで家出少女のタルラと出会い自宅へ招き入れることに。子供たち同士の交流や成長、そして家族の新しい絆が丁寧に描かれています。『クレオの夏休み』(2023)監督:マリー・アマシュケリ

パリに住む6歳の少女とナニー(乳母)の血のつながりを超えた深い愛の絆を少女の目線で瑞々しくまっすぐに見つめた作品。父親とパリで暮らす6歳のクレオはいつもそばにいてくれるナニー(乳母)のグロリアが世界中の誰よりも大好き。しかしある日、グロリアは遠く離れた故郷へ帰ることに。突然の別れに戸惑うクレオをグロリアは自身の子供たちと住むアフリカの家へ招待する。そして夏休み、クレオは再会できる喜びを胸にひとり海を渡り彼女のもとへ旅立ちます。移民の女性がフランス家庭の子育てをするという現代フランスにおける経済格差を描きながら、少女視点の心象風景をアニメーションを交えて美しく描いた感動作。関連するパリ観光

パリ観光サイト「パリラマ」に関しまして

パリラマはパリを紹介する観光情報サイトです。パリの人気観光地からあまり知られていない穴場まで、パリのあらゆる場所の魅力を提供することを目的としています。情報は変更される場合があります。最新情報はそれぞれの公式サイト等でご確認ください。

パリラマはパリを紹介する観光情報サイトです。パリの人気観光地からあまり知られていない穴場まで、パリのあらゆる場所の魅力を提供することを目的としています。情報は変更される場合があります。最新情報はそれぞれの公式サイト等でご確認ください。

パリ観光サイト「パリラマ」

パリ観光サイト「パリラマ」