パリジェンヌ

最終更新日:

セーヌ川で語らうパリジェンヌ

パリジェンヌとは

パリジェンヌの定義

パリジェンヌとは、一体何でしょうか。昔から日本の女性誌ではよくその言葉が表紙を飾り、パリジェンヌと呼ばれる女性たちのスナップ写真や日常生活を特集しています。最近のWebメディアやSNSなどでもよく使われる人気の言葉です。しかし、そこにはメディアならではの過剰な装飾や美化がなされ、本来の意味を失っていることもあります。元々、パリジェンヌ(Parisienne)をフランス語の意味どおりに解釈すれば「パリに住む女性」という意味です。この言葉はいつ頃生まれ、どのように使われてきたのでしょう?パリジェンヌという言葉はいつ生まれた?

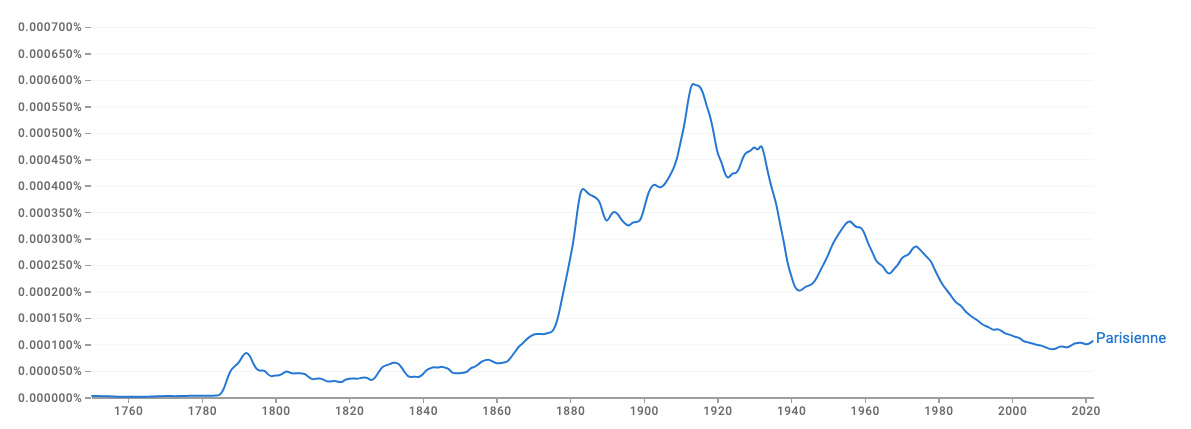

パリジェンヌ(Parisienne)というフランス語がいつ頃から使われているかについては詳しく分かっていません。ただ現在残っている出版物の中に"Parisienne"が登場し始めたのは18世紀の後半の頃だと考えられています(Google NgramViewerによる電子化された出版物を対象にしたデータ)。約100年後の19世紀後半になると、書籍の中に登場するパリジェンヌの数は飛躍的に増加します。これは当時のパリでメディアが発達し、出版される雑誌や書籍の数が増えたことが主な理由です。

18世紀から21世紀に出版された書籍に登場する「パリジェンヌ」という単語の割合(Google NgramViewerによるデータ)

19世紀に広まったパリジェンヌ

19世紀後半、パリは産業革命とオスマンの都市改造により近代都市として生まれ変わりつつありました。その変化の中でもパリ市民の意識に大きな影響を与えたのが雑誌・新聞です。19世紀後半はメディアが発展した時代でした。印刷技術の革新や急激な都市化(人口増加)、教育の普及(識字率の増加)などにより、読み物に対する需要が高まったことが背景にあります。新聞や雑誌の出版が増え、パリは文化や芸術の発信地として急速に発展していきました。その中でもパリジェンヌに影響を与えたのがイラスト付きのファッション雑誌でした。特に1830年代以降、『ラ・モード』(La Mode)や『ル・フォリー・パリジェンヌ』(Les Folies parisiennes)などの雑誌が最新のファッションを美しい挿絵付きで紹介し始めました。これらの雑誌はパリの女性たちの洗練された振る舞いや服装を理想化して描き、「パリジェンヌ」という言葉に特別な意味を持たせることになりました。当時の雑誌は今でいうSNSのような力があったと考えられます。このようにファッションに関する雑誌(モード誌)が広まったことで、パリでは美を追求して自由で洗練された都市生活を望む女性が増えていきました。そのためパリジェンヌは最新のファッションを身にまとい、社交的で知的好奇心が強く、本を読み芸術を楽しむモダンな女性として世間には映っていました。これらのメディアの影響は、ルノワールの絵画「イラスト付き雑誌を読む女」(Jeune femme lisant un journal illustré, 1880)にも描かれており、当時の女性たちがいかにファッション雑誌を通じて最新のモードを吸収していたかを伝えています。

印象派が広めたパリジェンヌのイメージ

パリジェンヌのイメージはメディアだけでなく芸術の分野でも広がっていきました。19世紀後半から20世紀前半にかけて、パリにはヨーロッパ各国から多くの芸術家や作家、知識人などが集まり、様々な芸術運動が起こっていました。日本でも有名な印象派(Impressionnisme)はその代表的なもので、パリの都会生活者の日常生活や光あふれる美しい風景を描き、人気を博していました。その中でも多くの印象派画家の被写体になったのがパリジェンヌでした。近代都市となったパリで暮らす女性たちを彼らは新しい「パリジェンヌ」として描き、それらの作品が人気になるにつれて、パリジェンヌの魅力とイメージも広まっていきました。パリジェンヌが描かれた絵画たち

印象派の画家たちはパリジェンヌを当時のパリの重要なモチーフとして描きました。ルノワールの「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」(Bal du moulin de la Galette, 1876年)やマネの「フォリー・ベルジェールのバー」(Un Bar aux Folies Bergère, 1882年)は、娯楽を楽しむパリジェンヌたちの姿を生き生きと描いています。一方、ドガの「アブサント」(L'Absinthe, 1875-76年)や「ミリナリー・ショップ」(Chez la modiste, 1882)は、繁華街のカフェでの憂いを帯びた表情や帽子店での楽しい買い物風景など、より日常的な場面を切り取っています。モネの「日傘の女」(La Femme à l'ombrelle, 1875年)やベルト・モリゾの「バルコニーにて」(Sur le balcon, 1872年)、「冬」(L'Hiver, 1880年)は、当時流行していた装いを身につけた女性たちの優雅な姿を描き出しています。また、スーラの「グランド・ジャット島の日曜日の午後」(Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte, 1884-86年)は、新興市民階級のパリジェンヌたちの休日の様子を点描で表現し、近代都市における女性たちの新しい生活様式を映し出しています。

パリジェンヌのファッションを確立した服飾産業

さらに、服装の面ではオートクチュールの発展も重要な要素です。「高級仕立服」と訳されるオートクチュールは、現代のファッション業界の基礎を生み出した革新的なビジネスモデル。イギリス出身のシャルル・フレデリック・ワース(Charles Frederick Worth)が1858年にパリのリュ・ド・ラ・ペ(Rue de la Paix)に開設したメゾンが始まりとされています。それまでの服飾産業では顧客が望むデザインを仕立屋が一から製作するのが一般的でしたが、ワースは自身がデザインした作品を顧客に提案するという今までにないビジネスモデルを確立しました。シーズンごとのコレクションやマネキンにモデルを採用したのもワースの発案です。仕立屋を創造的なデザイナーの地位に押し上げたワースは、パリを世界のファッションの中心地として確立させることに貢献しました。これにより、パリジェンヌは単なる消費者ではなく、最新のモードを体現する存在として世界的に認知されるようになっていきました。このように、19世紀のパリでは、出版文化、芸術、ファッション産業が相互に複雑に影響し合いながら、「パリジェンヌ」を洗練されたファッションと文化の象徴として醸成させていきました。芸術家たちは、その時代に生きたパリジェンヌたちの多様な表情を作品に残すことで、彼女たちの文化的アイコンとしての地位を不朽のものとしました。この影響は現代まで続いており、パリジェンヌという言葉が持つ文化的な重みを形成しています。19世紀の風俗研究家であったオクターヴ・ユーザンヌは「パリジェンヌは新しい社会と広がった世界にフランス趣味そしてパリモードを伝える役割を一手に担っていた」と言っています。

裕福な生活の陰に隠されたパリジェンヌの実像

しかし、そのような「パリジェンヌ」のイメージはあくまで一部であり、裕福な階級に属して芸術に触れることができる女性に限られていたことも事実です。当時のパリは厳格な階級社会で、社会的な格差が顕著でした。そのため、画家たちのモデルになるようなパリジェンヌがいる一方で、貧しい労働条件の中で芸術とは無縁の場所で生活する労働者階級のパリジェンヌも存在したのです。また当時のパリは圧倒的な男性優位の社会で、裕福な階級の出身と言えども、女性の地位は総じて低いものでした。自由で華やかなイメージが先行しがちな「パリジェンヌ」ですが、実際には一部の階級の女性のイメージを元に作られていて、パリに住む全ての女性を意味する言葉ではありませんでしたし、当時の彼女たちの地位は高いものではありませんでした。20世紀のパリジェンヌ

それでも「パリジェンヌ」という言葉は、19世紀末のパリの美の象徴として広まり、20世紀になってもフランスの文化の一部として認識されるようになりました。ベルエポック(文化が成熟した美しい時代)として知られる19世紀後半から1910年代にかけては出版物の中に登場する「パリジェンヌ」という言葉の割合は大きく増えました。この期間はパリで文化、芸術、ファッションが発展し、その中心にいたパリジェンヌは大きな影響力を持っていました。社交界で活躍する女性が増え、高級な衣装やアクセサリーを身に付け、美容や健康に対する関心も高まりました。日本では20世紀になって「パリジェンヌ= モードの中心にいる女性」というイメージが浸透し、一つのファッションブランドや生活スタイルのような意味として使われることが多くなりました。そして多様化の進んだ21世紀の世界でも、「パリジェンヌ」は様々な意味を含みながら、洗練された美しいパリの街並みや文化と並んで、パリの魅力を伝える重要な要素の一つとしてあり続けています。パリジェンヌのイメージと現実

メディアが植え付けた「おしゃれ」というイメージ

パリジェンヌと言えばおしゃれというイメージが強い。それはどの女性雑誌もパリジェンヌの服装特集をしていることからも見てとれます。フランス女性のファッション、特にパリの街角のスナップ写真などは雑誌でよく見かけます。しかし、実際にパリを歩いていると分かりますが、ほとんどのパリジェンヌの服装は普段着です。多くのパリジェンヌはGパンが履いていることが多く、服装もシンプル。そして皆古着のような、または自分で作ったような服を着ている人もいます。日本女性の美的基準の一つである「かわいい」とは全く違う服装で、それは素のままの自分をもっとも引き出せる服装でもあります。日本のように人気のファッション(ブランド)で自分自身をキャラクター化したりブランドに身を包むのではなく、いかに自分らしさを出すかが重要となってくるようです。

それは日本のような大きな流行というのがないせいなのかもしれません。たしかにパリコレという世界的なファッションイベントはありますが、そこに出てくるファッションモデルを真似する人はいません。そのため、パリジェンヌという一つのおしゃれなファッションスタイルではなく、パリジェンヌ一人一人が異なる服装をしています。それが日本人から見たらオシャレに見えるのかもしれません。

パリジェンヌは何故個性的なのか

ではなぜ、パリジェンヌは流行を追わずにそれぞれが違う服装をするのでしょうか。そこにはフランス人独自の考え方が根付いていると思います。フランス人は「人間は平等ではなくそれぞれ違うものだ」という意識があります(昔から続く堅固な階級社会もそこに関連しています)。「人間みな平等」という日本人の考え方とは正反対ですね。そのため、それぞれのベース(個性)にあったファッションがあるべきで、皆が同じ流行を追うのはおかしいという考えが生まれます。だからパリジェンヌにとって、ファッションは真似するものではなく、自分に合うスタイルを見つける行為なのでしょう。フランスでの平等とは、それぞれの個性(違い)において全くの自由であることを意味します。それこそがパリジェンヌのファッションが美しいことの根源的な理由なのかもしれません。そしてそんなパリジェンヌの姿は、パリの街に非常によく似合っています。世界的に有名なフランスのファッションデザイナー、ココ・シャネル(1883〜1971)は女性のファッションについてこう語っています。「きちんと着こなしていない女性の場合には洋服が目に付くが、すばらしい着こなしの人の場合には洋服ではなくて彼女そのものが映えて見えるのだ」。いまだに残る女性への差別

自由と平等を強く掲げるフランスですが、実はフランス女性への差別はダイバーシティが重要となりつつある現代社会でもいまだに根強く残っています。驚くべきことに、フランス人女性が自分宛ての手紙を開封する権利を手にしたのは20世紀に入った1923年のことでした。女性の選挙権にいたっては、1945年になるまで与えられませんでした。さらに1964年まで、女性は夫の許可なしには銀行口座を開設したりパスポートを取得したりすることもできませんでした。そのようなフランス女性にとって圧倒的に不利な状況下で、女性作家シモーヌ・ド・ボーヴォワールは1949年に『第二の性(Le Deuxieme Sexe)』を執筆しました。当時からパリジェンヌは古い慣習にとらわれずに率直に意見を言い、自らの言動や行動に自信を持っていましたが、それが職場での男女の機会均等につながったわけではありませんでした。ビジネス社会では男性のほうが女性より有利である環境はいまだに続いていますし、それは日本社会にも言えることかもしれません。しかし、最近、女性たちの力は以前よりも増し、その力を認める動きが出てきました。フランスでの女性作家や女性映画監督の活躍はそんな状況を反映しているといえます。日本人が見たパリジェンヌ

パリを愛した日本の作家に永井荷風がいます。彼と親交の深かった随筆家小門勝二は、パリジェンヌとは出身地などの地理的な区別はなく「パリを美しくする要素としての女性すべて」だと言っています。「男に見出され、完全に理解され、そして成功と幸せをつかむ女」がパリジェンヌということになるようです。分かったような分からないような定義です。そしてやや理想的すぎる気もします。しかしそのような曖昧な答えのない部分にこそパリジェンヌの魅力があり、だからこそ世界中の女性がパリジェンヌに憧れるのでしょう。そこに昨今の過剰なマーケティングが入り込んでいることも事実です。つまり、メディアや人々の意識の中にしか、パリジェンヌは存在しないのかもしれません。しかし、想像は大きな力として、たしかに存在しています。パリを美しいと感じたとき、それはきっとパリジェンヌの美しさなのかもしれません。パリジェンヌの性格

パリジェンヌの性格と聞いてどんなイメージを持つでしょうか。エレガント、気が強い、高飛車、プライドが強そう。実際のパリジェンヌは実に様々。それぞれに個性があってこそ、そのすべてがパリジェンヌですし、一つにまとめることはできません。あえて共通点を挙げるのであれば、個人主義が多いことかもしれません。個人主義はよくエゴイストと同一視されることが多いですが、実際には違うようです。個人主義とは他人と比べたりせずに自分の生き方に忠実であること。自分の意見を持つことがもっとも大事だとされるフランスにおいて、他人に従ったりその場の雰囲気や流行に流されること(流行とはまさに自分自身が流されること!)は、生きていないのと同じことになります。パリジェンヌは他人と違って初めて、自分の存在を確認できる。日本人にとっては考えにくいことですが、自分の我を通す代わりに他人には干渉しない。それはつまり、他人の生き方を否定しないことを意味します。 これこそ人生を楽しく生きる秘訣で、それがそのままフランス人そのものの性格にも当てはまります。他人には無干渉でも、それは都会特有の無関心とは全く違います。それは「お互いの存在を認め合う意味での無関心」なのです。あなたが話しかければ(たとえフランス語ができなくても)、しっかりと会話をしてくれます。そんなパリジェンヌがいるパリは、やはり素晴らしい都市なのだと思います。

パリジェンヌと日本女性

パリジェンヌと日本女性の違いはどこにあるのでしょうか。文化も国も異なるので違いがあるのは当たり前ですが、特徴的な違いを見ることでパリジェンヌについてより理解できるのではないかと考えています。(1)集団行動か個人行動か

第1に日本女性は集団の中で仲良くする傾向があるのに対し、パリジェンヌは集団的な仲のよさを好みません。何故かと言うと、「人はそれぞれ違う」という意識が根底にあるからです。性格も意見もそれぞれ違うのに、皆が同じ意見で集団で同じことをするのはおかしいという考えを持っています。だからといって日本人の行動が間違っているのではなく、日本人は昔から和を尊ぶ人種であるため、集団行動は当然の習慣といえます。そのため日本女性は相手の意見に合わせることを美徳とし、一方でパリジェンヌは自分の意見をしっかり言うことを礼儀としています。(2)流行を追うか追わないか

第2に日本女性は流行のファッションやブランドを身に着けるのを好むのに対し、パリジェンヌは自分だけの流行を持っています。だからパリジェンヌはそれぞれが個性的に見えるのかもしれません。その一方で日本女性のファッションは前述したような集団的な同調意識が働き、皆が着ているような服や今流行のブランドを好む傾向にあります。最近ではパリジェンヌを手本としたファッションやインテリアの特集が雑誌やWebなどでたくさん紹介されていますが、パリジェンヌのファッションや部屋自体がそれぞれ異なるため、パリジェンヌの根底にある意識を理解しない限り手本とすることはなかなか難しいような気がします。メディアを賑わすパリジェンヌは日本から見たイメージ(偶像)に過ぎないのかもしれません。(3)いつまで女か

日本女性は社会的な役割によって変化するのに対し、パリジェンヌはどこにいても同じです。日本女性は社会の目に敏感で、そのときに応じて女である自分、妻である自分、母親である自分を使い分けます。そして最も役割の大きいものを、自分のアイデンティティーとする傾向が強いと思います。つまり、結婚した女性は妻や主婦となり、子供を持つ女性は母親となります。パリジェンヌももちろん同じですが、違うのは彼女たちがどんな役割になっても「女」として存在していることです。妻や主婦や母親はあくまで役割に過ぎず、そこにいるのは「女」。だからこそパリジェンヌは生涯を通じて恋愛をするのかもしれません。一概にパリジェンヌと日本女性の特徴や違いを断言することはできませんが、平均的な違いを見ることにより、パリジェンヌの理解の一助になればと思います。

日光浴が好きなパリジェンヌ

冬が去り春になると、多くのパリジェンヌは近くの公園に出てきて日の光を浴びます。パリの冬はどんよりとしていて常に雲に覆われているため、春になると太陽を求めて外出するのです。緑のベンチに座ってじっとしているパリジェンヌの姿は冬眠から覚めて生の喜びをかみしめる動物のようにも見えます。しかし日光浴には単に暖かな日差しを浴びる以上の効果があります。日光浴をするとセロトニンという脳内物質が放出されます。これは別名「幸福ホルモン」と呼ばれ、心の不安やストレスを解消してくれるそうです。つまり日光浴をすることでストレスが軽減され心がリラックスするので、心安らぐ一日を過ごすことができます。 ただ日を浴びるだけのように思えますが、パリジェンヌにとって日光浴は無料でできる催行のストレス解消方法。日本でも最近流行のオフ活(ストレスをオフにするための活動)につながりそうですね。最近ストレスを強く感じている方は、ベランダで朝日を浴びたり天気のいい日に公園に出かけてみてはいかがでしょうか。パリジェンヌの日常

パリジェンヌの日常はそれこそ様々だし、これといった典型例はありません。あくまで一例として、日常生活を書いてみます。朝は遅く起き、クロワッサン(バター抜き)もしくはバゲットを食べる(急がしい時はシリアルとヨーグルト)。アパルトマンの階段を下り、メトロやバスに乗って職場(学校)へ。昼は近くのレストランで食事し、夜は友人と一緒にヴェルニサージュ(ギャラリーのオープニングパーティ)へ。会場のワインを飲みながら、絵を見て評価したり「悪くはない」と文句を言ったり。もしくは職場からそのままアパルトマンに戻り、赤ワインにスーパーの冷凍野菜と肉料理、それに朝の残りのバゲットで簡単な食事を済ます。それからベッドの上でメールをチェックして音楽を聴き、友人や恋人に電話をかけて今日の出来事を話す。寝る前には新刊書を少し読む。休みの日はパリの街をぶらぶら歩く。目的もなく気ままに歩くのが好きだ。書店をのぞいたり、気になったブティックを覗いたり、前から欲しい服の置いてあるお店に行ってまだ売れ残っていることを確認したり。蚤の市に古着や掘り出し物を探しに行くのもいい。晴れた日はそれだけで幸せで、公園のベンチで日光浴。フランス人にとって人生は「楽しむためにあるもの」。個人の幸福が最も優先される社会の首都パリでは、女性はもっとも生き生きと輝くのかもしれません。パリジェンヌを描いた漫画

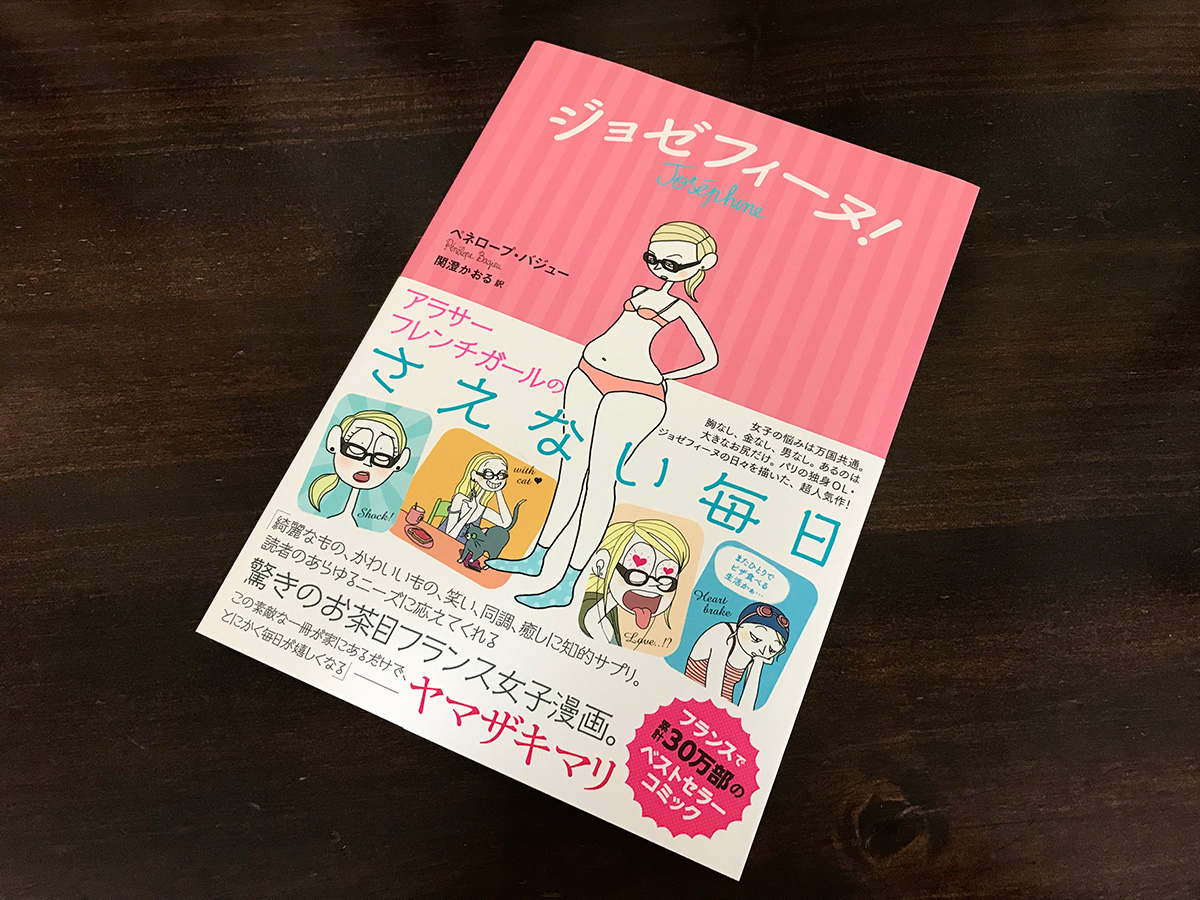

パリジェンヌの日常を知るために、漫画を読むのもいいかもしれません。 今までフランス女性の漫画家、しかも日常を描くエッセイ漫画はフランスにはほとんどありませんでしたが、最近では日本と同じく軽いタッチの作風が人気のようです。 フランスの漫画家ペネロープ・バジュー(Penelope Bagieu)の『ジョゼフィーヌ』"Josephine"は、パリの30代独身OLの日常をコミカルに描いたバンドデシネ(フランス語圏のマンガ作品)です。親近感のわくイラストと日本にはない鮮やかな美しい色彩が魅力の漫画で、フランスで30万部売れたベストセラーコミック。物語もフランス女性の正直な心の動きを見事に描いていて、日本の女性も共感できそうです。笑いのツボやよくやる失敗が日本人でも同じところがあって、一気にパリジェンヌを身近に感じてしまうかも。またコミカルな作風ながらも心の奥に潜む悲しみや喜びを非常にリアルに表現しているからこそ、多くのフランス女性の心を掴んだのでしょう。パリならではのアパルトマンの生活風景や友達との会話、男女の偶然の出会いも魅力です。ペネロープ・バジューの作品には他に、記憶を失ったパリジェンヌを描いたミステリー的な作風の長編漫画『エロイーズ』や世界各地の女性15人の活躍と生涯を描いた『キュロテ 世界の偉大な15人の女性たち』などがあります。

フランスのエッセイ漫画(ペネロープ・バジュー『ジョゼフィーヌ』)

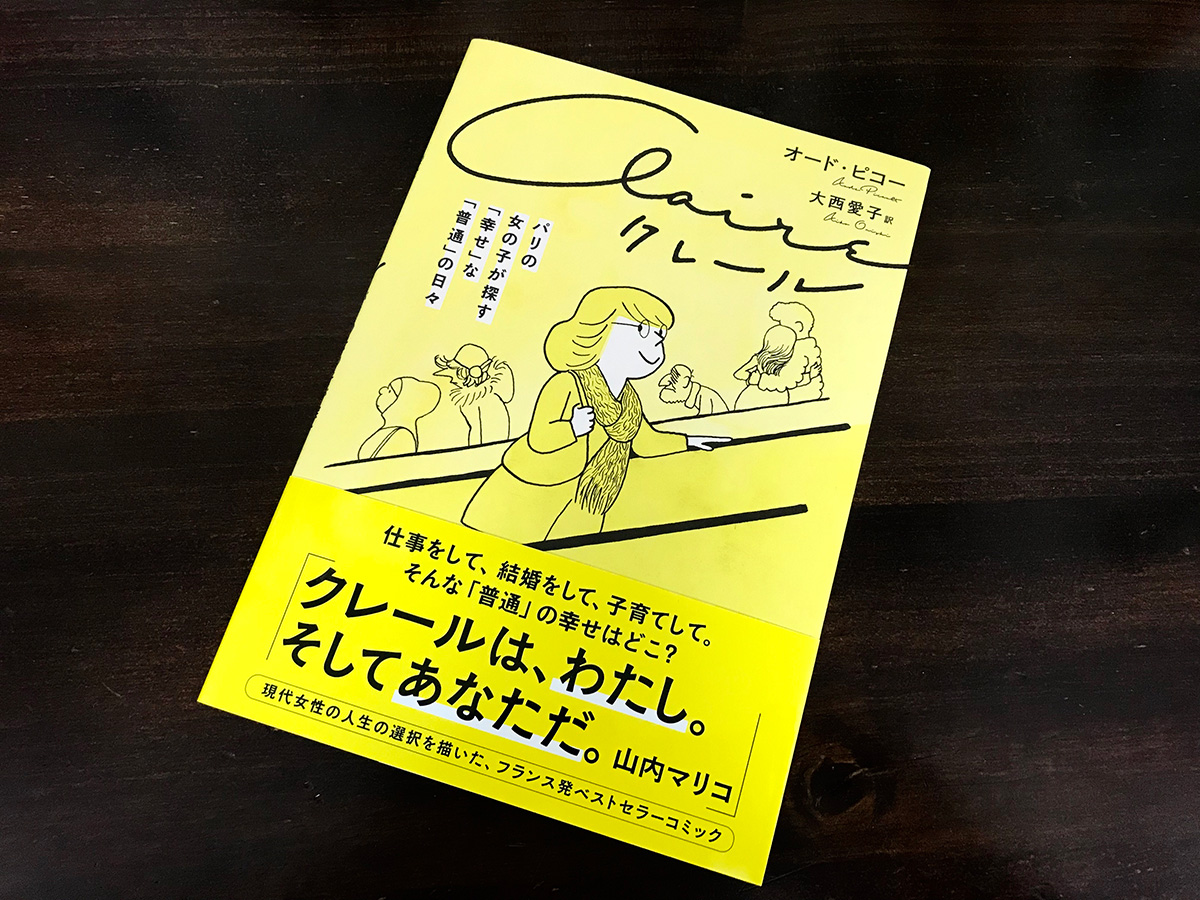

またオード・ピコー(Aude Picault)の『クレール』"Claire"も等身大のパリジェンヌを知ることができるエッセイ漫画。病院の新生児室で働く30代のクレールは、忙しい生活に振り回されながらも、自分を分かってくれる優しい男性との生活を夢見ています。そこにいるのは愛に満ちた人生を過ごす幻想のパリジェンヌではなく、日常の中にある不安と不満を抱えた等身大のパリジェンヌです。黄色を基調にしたお洒落なイラストタッチの絵柄は親しみやすく、見ていて心地よく読みやすい。原題は"ideal STANDARD"(理想のスタンダード)。アパートの家具の配置が悪いことにイライラしたり、パートナー(男性)の理解のなさに愚痴をこぼしたり、「普通の幸せ」が見つからないことへの焦りや苛立ちを描いています。また日本のエッセイとの違いは性生活の様子やそれにまつわるセンシティブな悩みを隠すことなく描いているところでしょうか。そこはやはり愛の国フランスです。

パリジェンヌのそのままの日常を描いた『ジョゼフィーヌ』や『クレール』は、パリジェンヌを知るための格好の参考書でもあります。どちらも日本語訳も出ていますので、ご興味のある方は是非読んでみてはいかがでしょうか。

フランスのエッセイ漫画(オード・ピコー『クレール』)

ピクニックが好きなパリジェンヌ

パリジェンヌは外で食事するのが好きです。レストランでの外食もそうですが、もっとも自然体でいられるのが公園などでのピクニック。パリの公園はどこもきれいに整備され、中には美しい芝生があるところも多いです。そのため夏になると多くのパリジェンヌやパリジャンが日光を求めて公園に集まり、持ち寄った食材とワインなどでピクニックを行います。芝生や石の上に座って食事をしながらおしゃべりをしているときこそ、もっともパリジェンヌらしい時間なのかもしれません。おすすめの公園は起伏の激しいビュット・ショーモン公園や、オブジェの多い美しく整備されたモンソー公園など。公園以外ではパリ市内の広場が人気です。特にマレ地区にあるヴォージュ広場は噴水と芝生があり、多くのパリジェンヌが日光浴をしに集まってきます。本格的な大自然を好むパリジェンヌは、パリの森(ヴァンセンヌとブーローニュ)まで出かけて森林浴を行うようです。ピクニックを通して自然と接する時間をパリジェンヌはとても大事にしています。日本アニメが好きなパリジェンヌ

日本とは考え方も文化も遠いイメージのパリジェンヌ。しかし最近では日本文化に興味を持つパリジェンヌも増えています。その興味対象は主にアニメ・漫画・コスプレ。今パリでは日本のオタクカルチャーがひそかにブーム。パリ郊外で毎年7月に開催されているジャパンエキスポ(JAPAN EXPO)は日本アニメ・コスプレ・日本文化の祭典。日本の漫画やアニメ・ゲーム・音楽がメインで、その他に茶道や書道・空手などの日本の文化を紹介しています。そのイベントに参加するパリジェンヌはほとんどがコスプレをしています。日本人にも懐かしいアニメから最近のものまで、見事にキャラクターになりきった質の高いコスプレは一見の価値があります。中には特定のアニメではなく、普段はできない自己表現の一部としてコスプレをしているパリジェンヌもいるようです。パリジェンヌの結婚観

恋愛大国と言われるフランス。その首都パリに住む女性たちは、結婚している人が多いイメージがあります。しかし実際には結婚する人は少ないようです。その原因は離婚手続きの複雑さにあります。フランスでは離婚する際に必ず弁護士を立てて調停手続きをとる必要があり、フランス映画でもそのような場面がよく出てきます。そのため、最近ではパックス(PACS=Pacte civil de solidarite)と呼ばれる制度(※)が人気です。パックスとは日本語で「連帯市民協約」と訳され、大人になった男女(または同性同士)の間で安定した共同生活を営むための契約です。一緒に生きていくという意味では結婚制度と似ているのですが、より現代的にアレンジされた仕組みと言えます。パックスは、同棲している男女より多くのメリット(法的権利)を受けられ、また結婚より離婚(解消)手続きも楽なため、多くのカップルの間で最近よく交わされています。

新しい家族組織パックスの増加は、愛とは結婚を通じて行われるような儀式的・形式的なものでもないし、単一的なものでもないという証拠なのかもしれません。そのため、ウェディングドレスでの結婚式に憧れるパリジェンヌも最近では少ないようです。パリジェンヌにとって愛とはもっと率直的で深いもの、そして今この瞬間に心から相手を愛しているかどうかが大事な要素になってきます。そのため、愛が冷めたら当然離婚するという厳しい現実もあるわけです。離婚・再婚の多い複合的な家族が多いフランス社会がそのことを物語っています。 ※もともとパックスは結婚を認められなかった同性愛者カップルの権利保護のために1999年に作られた法律でしたが、現在は異性愛者(男女)での成立件数のほうが多くなっています。(その分解消件数も増えています)

パリジェンヌの子育て

結婚よりパックスや事実婚の間で生まれる子どもたちが多くなったフランス。子育てに関しても日本とは大きく違っています。子どもを持ったパリジェンヌたちは自分の子供に愛情を注ぎますが、そのせいで自分の人生の時間を無駄にすることはしません。子どもの部屋もたいてい夫婦とは別です。パリにベビーシッター制度が浸透しているのも、夫婦の自由な時間を大事にするフランスならでは。子育てがあっても夫婦の時間を失うことなく、2人で映画を見に行ったりレストランで食事をする時間を楽しみます。それは結婚前と同じ愛する2人のライフスタイルと変わりません。パリジェンヌ(パリジャン)の多くは子供は子供、自分たちは自分たちと言う独立を保った関係を大切にし、それは子供の成長にも大きく影響します。子どもたちはたくさんの愛情を注がれますが、親と子の間には絶妙な距離感があるようです。このようにフランス人の個人主義は家族間にも適用されています。だからこそパリジェンヌは、母親になっても女として生きられるのかもしれません。女としてのパリジェンヌ

パリジェンヌの大きな特徴として、年齢に関係なく「女である」ことが挙げられます。日本の女性は多くの場合、結婚したら主婦になり、子供が産まれたら母になります。それは日本社会では当たり前のことになっています。主婦や母という役割を担うことが昔から続いているためです。しかしフランスでは常に「女は女」という意識が強く、それが自分の大事なアイデンティティーになっているようです。まさに人生の主役は自分という考え方ですね。特にパリジェンヌは、自分の生き方に忠実で、恋愛を食事と同じように生きるために不可欠なものと考えているようです。夫婦になっても妻や母という役割に徹するのではなく、今までと同じ魅力的な女でいること。そして年齢を重ねてもそれを失わないこと。それはきっとパートナーを喜ばせ豊かに生きるためのフランス人の人生の秘訣なのかもしれません。

パリ観光サイト「パリラマ」に関しまして

パリラマはパリを紹介する観光情報サイトです。パリの人気観光地からあまり知られていない穴場まで、パリのあらゆる場所の魅力を提供することを目的としています。情報は変更される場合があります。最新情報はそれぞれの公式サイト等でご確認ください。

パリラマはパリを紹介する観光情報サイトです。パリの人気観光地からあまり知られていない穴場まで、パリのあらゆる場所の魅力を提供することを目的としています。情報は変更される場合があります。最新情報はそれぞれの公式サイト等でご確認ください。

パリ観光サイト「パリラマ」

パリ観光サイト「パリラマ」