フランスのマンガ

バンドデシネとは

フランス語圏(主にフランス・ベルギー)で出版されている漫画。フランス語で「描かれた帯」という意味。彩色の施された美しい装丁のものが多く、日本と比べて芸術性が高いのが特徴。フランスで漫画は「第9の芸術」と呼ばれています。最近では日本の漫画に影響を受けた作品も見られます。

「第9の芸術」と言われるバンドデシネ

日本では文化の一つとなっている漫画ですが、フランスでも漫画は多くの人に親しまれています。日本ではあまり知られていませんが、フランスはヨーロッパの中でも多くの漫画作品が出版されている漫画大国。日本の漫画、アメリカン・コミックス(アメコミ)と並んで世界3大漫画産業の一つとされています。フランス語圏(フランスやベルギー)では漫画のことを「バンド・デシネ」(bande dessinée)と言い、略して「ベ・デ」(B.D.)と呼ばれることもあります。バンドデシネとはフランス語で「描かれた帯」という意味で、そこには「帯のようにひとつながりのストーリー漫画」という意味合いが含まれています。どの作品も芸術性が高く、出版されているバンドデシネのほとんどが美しい彩色を施されたカラー作品。日本の漫画はまだサブカルチャーとして扱われることが多いですが、フランスのマンガは「第9の芸術」とも言われ、社会的には絵画や文学と同じ扱いを受けています。ルーヴル美術館で漫画を展示

ルーヴル美術館では2005年より「ルーヴルBDプロジェクト」を立ち上げ、世界各国の漫画家を招いて制作を依頼し、芸術としての漫画の展示を行っています。日本からも荒木飛呂彦、谷口ジロー、松本大洋、五十嵐大介、坂本眞一、寺田克也、ヤマザキマリの7人の漫画家が招待され、ルーヴルに関する漫画を制作しました。このプロジェクトの最初の作品はフランスのアーティストであるニコラ・ド・クレシーの『氷河期』で、今までに18の作品が刊行されました。

バンドシネの特徴(日本の漫画との違い)

(1)装丁とボリューム

雑誌や単行本として出版されることが多い日本の漫画に慣れていると、フランスの漫画の外観に驚かされます。そのほとんどがハードカバーの大判(A4サイズ)で、全ページがフルカラー。まるで美術書のカタログのような雰囲気で、手に取るだけでその美しさを感じることができます。日本のマンガはシリーズ物の単行本がメインですが、フランスの漫画は基本的に一冊で完結するものが多く、ページ総数は基本的に48ページと日本の漫画に比べて短いです。しかしその分、その一冊に作品の魅力の全てが詰まっています。(2)画風とコマ割り

日本のマンガはモノクロが多く、たまに週刊雑誌の巻頭で一部のページがカラーになったりしますが、単行本として出版されるときは基本的にモノクロです。それに比べてバンドデシネはすべてのページがカラーです。それは作家の創造性を表現するための手段であり、1コマ1コマが絵画作品のように丁寧に彩色されているのが特徴です。バンドデシネが「第9の芸術」と言われる理由のひとつがこの美しい色彩にあります。またコマ割りに関しても日本のマンガは多様な大きさのコマ割りが特徴で、物語をスムーズに展開するためにコマの流れを重視しています。一方でバンドデシネは同じ大きさのコマが並ぶ形式が多く(最近では例外もあります)、コマの流れよりも一コマごとの絵の完成度を重視。じっくりと読ませる作品に向いています。(3)ストーリー

日本の漫画の多くは週刊誌などに連載しながら少しずつ単行本として刊行されていきます。そのため、ドラマのように一話ごとに見せ場や起承転結があり、長期連載だとストーリーの展開も比較的緩やかです。しかしバンドデシネは漫画を連載する週刊漫画誌という文化がありません。そのためフランスの漫画は小説と同じようにストーリーが全て完成した段階で出版されます。一冊ですべてを語る必要があるため、ストーリー展開は比較的早く、内容も凝縮されています。そのせいか会話やモノローグなどの文字数が多い印象があり、それが日本の漫画に慣れた読者には少し読みにくく感じる原因かもしれません。しかし、その分ストーリーには深みがあり、内容もテーマが大人向けの作品が多いです。また雑誌連載という形式に縛られた日本の漫画(構成やページ数が制限される)に比べて、バンドデシネは制作に対する自由度が高く、コマやストーリーの構成は作家に一任されます。そのため、まるで絵画のように作家ごとの自由な作風が生まれます。(4)制作方法

日本のようなアシスタント制度(分業制)はなく、基本的に一人の作家が一つの作品を書き上げます(イラストレーターが脚本家と共同して作り上げることもあります)。現在フランスにはBD作家が約1,500人いると言われています。連載という形式ではないため、時間にしばられずにのびのびと自分のペースで作品を仕上げている人が多いようです。自分だけのバンドデシネを作ろう

芸術的要素の強いバンドデシネですが、自分で作ってみることもできます。BDnF(La fabrique à BD)は、フランス国立図書館(BnF)が提供するバンド・デシネを作成するためのアプリです(パソコンやタブレット、スマホに対応)。フランス国立図書館のデジタルコレクションから抽出された多くのビジュアル素材が含まれており、これを使ってオリジナルのバンド・デシネを作成できます。キャラクター、背景、吹き出しなどをドラッグ&ドロップで配置して、簡単にデジタル漫画が作成可能。BDnFは教育プロジェクトの一環としても使用されており、学校や家庭での学習をサポートしています。

バンドデシネの歴史(1):19世紀 最初のバンドデシネ

19世紀にスイス人のロドルフ・テプフェール(Rodolphe Töpffer, 1799-1846)が作成した『版画物語』がバンドデシネの始まりとされています。彼はヨーロッパで初めて物語を展開するコマ割りマンガ(バンドデシネの原型)を制作し、その理論化を試みました。現在では「ヨーロッパコミックの祖」として知られています。テプフェールの生涯と作品

ジュネーヴで生まれたテプフェールは風俗画家だった父の影響で自らも画家を目指し、パリでの教育の機会を得ます。しかし、20歳頃に患った眼病で断念。1823年に自ら設立したジュネーヴの寄宿学校で教師をしながら小説を発表しました。彼は生徒との小旅行で描いたスケッチや地元の風景画、小説の挿絵など、多くのペン画を残し、それは後に『版画物語』として結実しました。『版画物語』は横長の版型を2つから3つの横並びの区画(コマ)で区切り、絵と一緒にキャプション風の文章を添えた物語。その最初の作品は1827年に書かれた『ヴィユ・ボワ氏物語』(Histoire de M. Vieux Bois)でした。それは文章を添えた各ページ4〜5コマのイラストから構成される30ページの作品で、「最初のコマ割りマンガ」とも言えるものでした。もともとは寄宿学校内で私的に回覧するために作られましたが、1831年に読者の一人であったゲーテによる強い勧めで著作として刊行されることになりました。転写紙にペンで描いた石版印刷によって出版され、この手法で作られた彼の作品はのちに『版画物語』として知られるようになります。版の反転を気にすることなく自由なタッチで効率的に制作できるのが特徴で、テプフェールはこの手法を「オートグラフィー」と呼んでいました。その後も『ジャボ氏物語』(Histoire de M. Jabot)や『クリプトガム氏物語』(Histoire de Monsieur Cryptogame)など、合計で7つの作品が出版され、彼が生み出した漫画はヨーロッパ各国で人気を博すことになります。

バンドデシネの歴史(2):1920年代〜1960年代 子供向けバンドデシネの時代

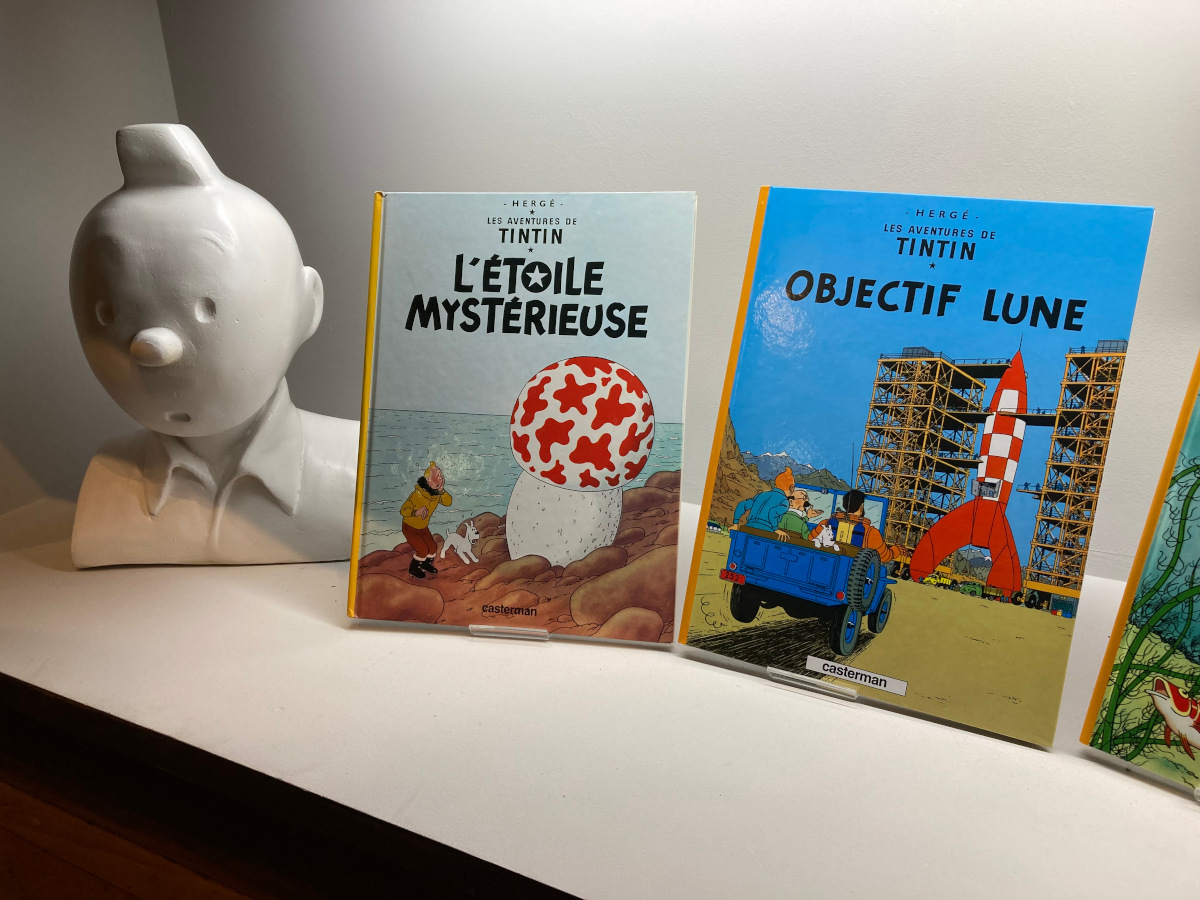

芸術性の高い作風が特徴のバンドデシネですが、元々は小さな子供向けのバンドデシネが多く出されており、今も子供たちに人気です。1920年代にはベルギーの漫画家エルジェによる『タンタンの冒険』(Les Aventures de Tintin)が出版され、今では世界で最も有名なバンドデシネの一つになっています。また1960年代後半に始まったルネ・ゴシニ(ストーリー担当)とアルベール・ユデルゾ(作画担当)による『アステリックス(Asterix)』も代表的な国民的バンドデシネで、古代ローマを舞台にしたこのヒーローコミックはたくさんのシリーズが出版されています。他にもベルギーの作家ピエール・クリフォール(通称ペヨ)による『スマーフ(Smurf)』(フランス語ではシュトルンフSchtroumpf)も世界的に知られています。主人公は青い肌をした小さな妖精で、そのキャラクターは日本でも有名。このようにバンドデシネは長い間冒険物やヒーローもの、ファンタジーなどのコミックシリーズが主流で、物語の主人公は寓話的・神話的な理想美を体現していました。そのような作品は多くの子どもの共感を呼び、また教育的要素も含まれることから親子の読む物語として愛されてきました。

圧倒的な人気を誇る『タンタン』

フランス・ベルギー・スイスで昔から読まれている国民的バンドデシネと言えば、『タンタンの冒険』です。親しみ深い少年と犬のキャラクターは日本でも人気で、フランス・ベルギーでは親が子供たちに物心がつく前から読ませるようです。『タンタン』はベルギーの漫画家・新聞記者エルジェ(Herge, 1907-1983)によって描かれたシリーズ漫画です。1929年に『20世紀新聞』(Le Vingtieme Siecle)の付録記事で掲載されて以来、子供たちの間で人気を博し、今までに完成されたシリーズは全23作(24作目は作者死去により未完)。1作目を除いて全てオールカラー作品で、ほぼ同じ大きさのコマが続いているのが特徴です。少年記者タンタンと白いフォックステリア犬スノーウィが世界の難事件を解決していくストーリーは多くの子供に人気となり、アニメ化されました。

バンドデシネの歴史(3):1970〜1990年代 フランスBD界の3大巨匠の誕生

今までバンドデシネといえば子供向けの漫画がほとんどでしたが、70年代から大人向けのストーリーをメインにした作品が作られるようになります。この時代にバンドデシネはリアリティを追求した圧倒的なビジュアル表現が特徴で、芸術性の高い作品が多く生まれました。日本でのバンドデシネのイメージはこの時代の作品の影響が大きいといえます。70年代半ばに出版されたSF・漫画雑誌『メタル・ユルラン/Métal Hurlant』は、その圧倒的なビジュアル要素が特徴で、のちに伝説的な雑誌となりました。70年代から活躍した代表的なバンドデシネ作家はメビウス、エンキ・ビラル、フランソワ・スクイテンの3名で、彼らは後にバンドデシネの3大巨匠と呼ばれるようになりました。彼らの作品はオールカラー48ページによる大判製本が特徴で、それは「アルバム」と呼ばれバンドデシネの基本的な出版形式になりました。メビウス(Moebius, 1938-2012)

本名はジャン・ジロー。SF・ファンタジーの漫画家として世界的に有名で、宮崎駿、谷口ジロー、大友克洋、浦沢直樹など日本の漫画家にも大きな影響を与えました。しかし1964年にSF漫画の創作でスランプに陥り、その後本名であるジャン・ジロー名義で西部劇の漫画(『ブルーベリー』シリーズ)を40年間描き続けます。1973年にメビウス名義で活動を再開し、その後多くのSF作品を残しました。代表作は探偵が活躍するSFストーリー『アンカル』シリーズ。彼の作品はリドリー・スコット監督の『ブレード・ランナー』に影響を与え、また『エイリアン』などのSF映画にもデザイナーとして関わっています。自身も映画を制作し、1975年に発表された伝説的バンドデシネ『アルザック・ラプソディー』(Arzak Rhapsody)を自らの手で映画化しました。SF作家ステファン・ウルの小説『ペルディド星の孤児』(L'Orphelin de Perdide / 1958)を原作としたアニメ『時の支配者』の作画も担当しました。エンキ・ビラル(Enki Bilal, 1951-)

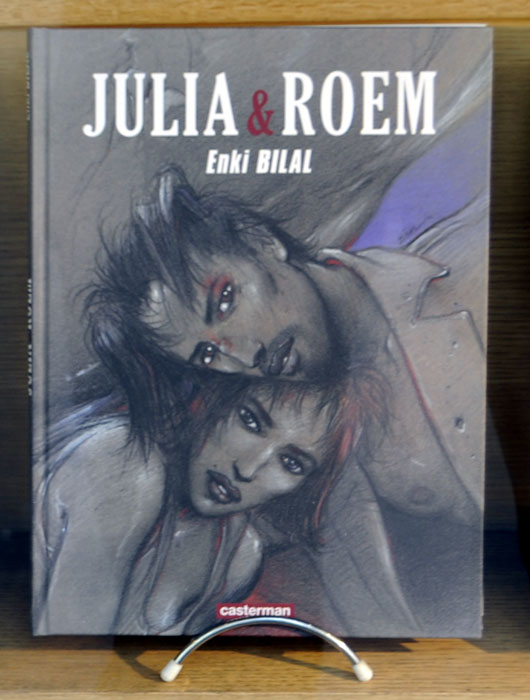

ユーゴスラビア生まれのバンドデシネ作家。9歳のときに家族でフランスに移住し、映画と漫画に出会いました。代表作はニコポル三部作(『不死者のカーニバル』『罠の女』『冷たい赤道』)。他のBD作品に『モンスターの眠り』(Le Sommeil du Monstre)や『Julia & Roem』など。またエンキ・ビラルは映画監督としても作品を出し、自らの漫画を『ゴッド・ディーバ』(Immortel, 2004)として映画化している。他の映画作品に『バンカー・パレス・ホテル』(Bunker Palace Hotel, 1989)『ティコ・ムーン』(Tykho Moon, 1997)。フランソワ・スクイテン(Francois Schuiten, 1956-)

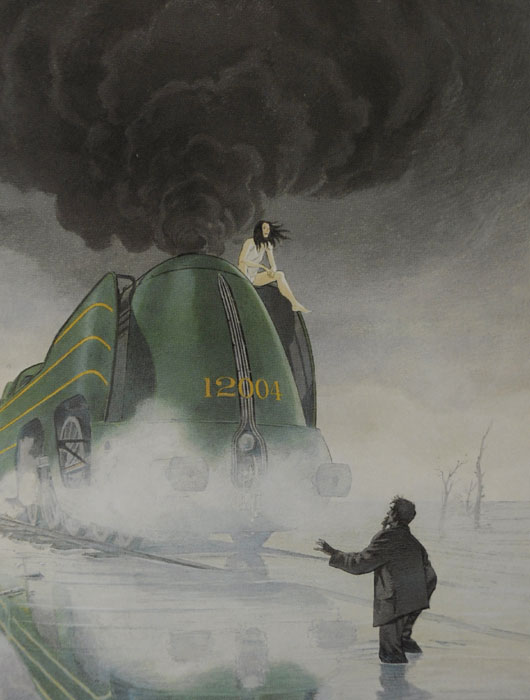

ブリュッセル出身のバンドデシネ作家。代表作は『闇の国々』(Les Cites Obscures)。現実の世界とは別の次元にある謎の都市群「闇の国々」で起こる不思議な事件を描いたシリーズです。1985年から今までに全24冊が刊行され、世界中で約10の言語に翻訳されています。日本でも2012年より日本語版が刊行され始めました。理想都市をどのように造り上げていくかを追求した夢幻的で重厚な作風で、カフカ、ジュール・ヴェルヌ、ヒッチコック、アインシュタインなどの作家や科学者が暗喩的に登場する知的な面白さもあります。1ページを1週間かけて描くと言う日本の漫画の常識を覆す芸術的な制作姿勢は、フランス漫画(BD)の作画レベルが世界基準であることを示しています。『闇の国々』は日本でも認められ、第16回文化庁メディア芸術祭のマンガ部門大賞を受賞しました。スクイテンは作画を担当し、原作はブノワ・ペータースが担当しています。ペータースは作家としても活躍し、2010年にはフランスの哲学者ジャック・デリダの初の伝記を刊行して話題になりました。彼らはブリュッセルの同じ中学校を卒業し、漫画の世界に入りました。このコンビは現代のバンドデシネ界におけるエポック・メーキング的な存在といえます。2012年には年老いた機関士の蒸気機関車への情熱を描いた『ラ・ドゥース』(La Douce)を発表。12004(ドゥース)という名前の機関車の運転手だった男が電車の登場によって機関士としての職を失い、機関車の墓場を求めて旅に出る物語です。これはスクイテンが一人で原作・作画を担当した初のソロ作品でもあります。またこの作品は書籍の本体にAR(拡張現実)の機能が盛り込まれていることも特徴の一つ。パソコンのライブカメラと連動して本の中から蒸気機関車が飛び出す仕掛けになっています。この3D体験付きの漫画は2013年2月にアンスティチュ・フランセ東京(旧・日仏学院)で行われたデジタルイベントでも展示されました。

スクイテンはメビウス、エンキ・ビラルと並びバンドデシネ界の3大巨匠と言われ、芸術作品としてのフランス漫画の地位を上げることに貢献しました。また漫画だけでなく、デザイナーとして映画制作に関わったり、パリのメトロの内装デザインを設計したりしています。一方で原作者のブノワ・ペータースは哲学者としても知られています。

3人に続く巨匠と呼ばれたBD作家

ヒーローやファンタジー世界を描いた漫画というとアメコミやイギリス童話をイメージしますが、フランスにもヒーロー・ファンタジーの系譜があります。フランスのBD作家レジス・ロワゼル(Regis Loisel, 1951-)はフランス漫画におけるヒーロ―・ファンタジー作品のパイオニア。1972年、パリ第8大学漫画学科在籍中にBD作家としてデビュー。メビウス、エンキ・ビラル、フランソワ・スクイテンに続くBD作家の巨匠とも言われ、壮大な風景の中で神話的ヒーローが活躍する勧善懲悪の世界を描きました。1982年には同じ学科に所属していたセルジュ・ル・タンドルとの共作で『時の鳥を求めて(La Quete de l'oiseau du temps)』を発表。この作品はアメリカのヒーローコミックとは異なったフランスのヒーローコミックの起源とも呼ばれ、彼の代表作となっています。当時フランスにはこのようなジャンルの漫画は少なく、この作品で彼は新世代を代表する作家としての地位を確かなものにし、80年代のBD界を牽引していきました。バンドデシネの歴史(4):1990年代 新しいバンドデシネ

ハードカバーにオールカラーという伝統をもっていたバンドデシネでしたが、90年代になると新しい波がやってきました。独立系の漫画出版社ラソシアシオン(L’Association)が創業し、才能のある若手漫画家の作品を出版するようになりました。出版された作品はソフトカバーにモノクロという今までにないバンドデシネ。従来の「アルバム」(カラーで大判の出版形式)とは全く異なる形式で、内容も子供向けの冒険漫画や大人向けの作品だけでなく、実験的な作品や自伝など、多様なジャンルのストーリーが作られるようになりました。この出版社からはベテラン作家のタルディやボードワン(Edmond Baudoin)、創立メンバーのトロンダイムやダヴィッド・ベーのほか、ジョアン・スファール、シャルル・ベルベリアン(Charles Berberian)、マルジャン・サトラピ(Marjane Satrapi)、ブリュッチ(Christian Hincker, dit Blutch)などの作品が出版され、彼らは今もフランス語圏の漫画産業の中心にいます。その中には女性作家やマイノリティの視点を取り入れた作品も多く登場し、マルジャン・サトラピの『ペルセポリス』はその代表作です。王政下のイランで生まれた少女を主人公とした自伝的なマンガで、今までになかったモノクロの画風が話題になりました。イスラム社会の現実を伝えるこの作品は国際的に有名になり、その後アニメ化もされました。またエマニュエル・ギベールの『アランの戦争』は写真と絵を組み合わせたユニークなバンドデシネ。写真家のディディエ・ルフェーヴルと組んでアフガニスタンの情景を描いた戦争BDの傑作として知られています。

バンドデシネの歴史(5):2000年代 フランス産マンガの誕生

2000年代になると、新しいバンドデシネが生まれます。日本の漫画に影響を受けたフランス人作家たちが作り出したフランス版の「マンガ」です。80年代にフランスで「クラブ・ドロテ」という子供向けの番組が放映されていました。そこでは日本のアニメが大量に放映され、当時の子供に絶大な人気を博しました。その時代のアニメに魅了された子供たちが、のちに日本の作風を真似た漫画を描くようになりました。フランスで放映されていた日本アニメは?

「クラブ・ドロテ」で放映されていた日本のアニメには『ドラゴンボール』、『UFOロボ グレンダイザー』、『キャプテンハーロック』、『聖闘士星矢』、『らんま1/2』、『美少女戦士セーラームーン』などがありました。80年代のフランス人の子供たちの多くはこの番組で日本のアニメを知りました。

バンドデシネの歴史(6):2020年代 多様化と伝統が続く

2020年からの数年間、世界はコロナウイルスというパンデミックに見舞われましたが、国内外では様々な新しい作品が登場しました。その中には原子爆弾の開発の謎に迫った『La Bombe』やイラク戦争の狙撃兵クリス・カイルの物語『L’Homme qui tua Chris Kyle』など、歴史的な出来事や人物を扱った作品が多く評価されています(参考)。その一方で、昔から続く古典作品も人気で、バンドデシネの市場を支えています。2020年に最も売り上げが高かったのは『ラッキー・ルーク(Lucky Luke)』という1946年から続く西部劇シリーズの最新刊『Les Aventures de Lucky Luke d'apres Morris - Tome 9 - Un cow-boy dans le coton』でした。また2021年の売上第1位は『アステリックスとグリフォン(Astérix et le Griffon)』(売上部数154万部)で、伝統的なバンドデシネが今も人気であることが分かります。『アステリックス』は1959年から続くシリーズで、『タンタン』と並びバンドデシネの国民的作品です。伝統的なバンドデシネの人気が根強い一方で、全体として日本のマンガの消費が拡大し続けています。フランス国内における2021年のマンガ売り上げのトップ10に多くランクインしていたのは日本のマンガでした。日本のマンガの存在感は年を追うごとに増していて、その背景には1980年にフランスで放映された日本のアニメと、その後開催されたジャパンエキスポ(日本文化を紹介するヨーロッパ最大のイベント)の影響があります。そして最近ではSNSによる最新のマンガ情報の拡散も日本のマンガの認知度を高めています。

またバンドデシネの消費形式も変化しています。コロナ禍の影響やデジタル技術の発達により、最近ではバンドデシネの電子版が販売されるようになりました。フランス国内ではデジタルコミックを配信するプラットフォームが増えており、多くのバンドデシネ出版社が参入しています。デジタル化によって読者層は拡大し、いつでもどこでも気軽にバンド・デシネを読めるようになりました。『アステリックス』や『ラッキー・ルーク』といった昔から続く人気シリーズもデジタル版が出版され、新たな読者層を生んでいます。特に若い世代やデジタルネイティブには、デジタル版での消費が進んでいるようです。

またバンドデシネを「第9の芸術」と考えるフランス政府はすでに多くの漫画作品をデジタル化しています。フランス国立図書館(BnF)は膨大なバンドデシネのデジタルアーカイブ化を進めていて、2020年11月にはデジタル版のバンドデシネコレクションを電子図書館Gallicaで公開しました。

政府がバンドデシネをデジタル化

Gallicaはフランス国立図書館が運営する電子図書館。世界初のバンドデシネと言われるロドルフ・テプフェール(Rodolphe Töpffer)の作品から1920年代に活躍したアラン・サン=トガン(Alain Saint-Ogan)まで、19世紀から20世紀にかけての貴重なバンドデシネ作品をオンラインで見ることができます。コレクションは著者別、シリーズ別、テーマ別に分類されています。

最新のバンドデシネを知れるフランスの漫画賞

最新のバンドデシネを知るためにおすすめなのは漫画賞をチェックすることです。フランスで開催されている漫画賞では、バンドデシネに精通する批評家たちによって優秀な作品が毎年選ばれています。受賞した作品を見れば、その年に注目された作品を知ることができます。フランスで開催されている重要な3つの漫画賞をご紹介します。アングレーム国際漫画祭(Festival international de la bande dessinée d'Angoulême)

ヨーロッパ最大規模のマンガフェスティバル。日本でもその結果がよく報道され、知名度が高い漫画イベントです。1974年に始まった歴史のあるお祭りで、毎年1月下旬にフランスのアングレーム市で開催されています。3日間から4日間の開催期間中に20万人以上が参加するほどの規模で、「漫画界のカンヌ」とも言われるほどの重要な祭典です。開催中は様々な賞が行われ、前年の優秀作品が発表されます。最優秀作品賞(Fauve d'Or: Prix du Meilleur Album)はその年に発表された中で最も優れた漫画作品に贈られる賞で、フランス語圏の漫画界で最も権威のある賞とされています。物語の深さ、グラフィックの美しさ、キャラクターの描写など、多角的な視点から評価されます。他にも漫画界に多大な功績を残した作家を讃えるためのグランプリ(Grand Prix de la Ville d'Angoulême)や子供向けの優れた作品に贈られるジュネス賞(Prix Jeunesse)などがあります。フェスティバルの開催地はフランスですが、作品はヨーロッパの作家にとどまらず、アメリカやアジアからも選出されています。2025年(第52回)は1月30日〜2月2日に開催されます。2024年のアングレーム国際漫画賞の入賞作(作家)は?

・最優秀作品賞:ダニエル・クロウズ『モニカ』

・グランプリ(作家):ポージー・シモンズ

日本の作家も受賞している

アングレーム国際漫画祭では多くの日本人漫画家も受賞しています(一例)。

・谷口ジロー『遥かな町へ』(2003年、最優秀脚本賞)

・浦沢直樹『20世紀少年』(2004年、最優秀長編賞)

・水木しげる『のんのんばあとオレ』(2007年、最優秀作品賞)

・鳥山明(2013年、40周年記念特別賞)

・大友克洋(2015年、グランプリ)

・望月ミネタロウ『ちいさこべえ』(2017年、シリーズ賞)

・楳図かずお『わたしは真悟』(2018年、遺産賞)

・高橋留美子(2019年、グランプリ)

・萩尾望都(2024年、特別栄誉賞)

ACBD批評グランプリ(ACBD Grand Prix de la Critique)

バンドデシネの批評家とジャーナリストで構成される協会ACBD(l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée)が主宰する漫画賞。2019年に創設され、フランス語に翻訳されたアングロサクソン文化圏のマンガ作品の中からその年に出版された最も優れた作品を表彰する。2025年にはグランプリに"Deux filles nues"が選ばれました。「批評家賞」の他にも様々な部門で賞が設けられ、日本のマンガを含むアジアの作品を表彰する「ACBDアジア賞(Prix Asie de la Critique ACBD)」、アメリカンコミックなどの英語圏の作品を表彰する「ACBDコミック賞(Prix Comics ACBD de la Critique)」、カナダのケベックBDを表彰する「ケベックBD賞(Prix de la BD Québécoise)」、子ども向けの作品を表彰する「ACBD青年賞(Prix jeunesse ACBD)」などが開催されています。2024年のACBD批評グランプリの入賞作は?

・グランプリ:リュス『Deux filles nues』(二人の裸の少女)

フナック賞(Prix de la BD FNAC FRANCE INTER)

フランスの大手書店フナック(FNAC)とフランスの公共ラジオ放送局フランス・アンテール(FRANCE INTER)が主宰するマンガ賞。2018年から毎年開催されている賞で、20冊の優れた漫画作品が選ばれ、その中から読者、ジャーナリスト、書店員たちによって最優秀作品が選出されます。審査の基準は絵の美しさ、ストーリーの奥深さ、現代の社会問題へのアプローチなど、多角的な視点が考慮されます。選考は前年の秋ごろから行われ、翌年の1月にその年のグランプリが決まります。2024年のフナック賞の入賞作は?

・グランプリ:ローラン・オプマン『Les guerres de lucas』(ルーカス・ウォーズ)

人気漫画家によって創刊されたSF・ホラー漫画雑誌「メタル・ユルラン」

フランスでは単行本だけでなく複数の漫画作品が掲載された漫画雑誌も出版されています。『メタル・ユルラン』は1974年にユマノイド・アソシエ(Les Humanoïdes Associés)から創刊されたフランスの漫画雑誌。ジャンルはSF・ホラー漫画で、漫画家のメビウス、ベルナール・ファルカ、フィリップ・ドリュイエ、ジャーナリストのジャン=ピエール・ディオンヌらによって企画されました。創刊当時は3か月ごとに刊行され、誌面の一部はカラーでした。最初はメビウスやドリュイエなどのフランス漫画家による作品が掲載されていましたが、後にリチャード・コーバンのような国外の漫画家の作品も掲載されるようになりました。『メタル・ユルラン』では他にも多くの人気作家が活躍し、その中にはエンキ・ビラル、映画監督のアレハンドロ・ホドロフスキーなどがいます。この成熟した漫画雑誌は、映画的なイメージやSFならではの超現実的なストーリーで人気を博し、全世界のクリエイターに大きな影響を及ぼしました。『メタル・ユルラン』は1987年7月に休刊となりましたが、アメリカでを翻訳出版され、『ヘビー・メタル』という誌名で引き続き出版されています。2002年7月から、ユマノイド・アソシエ社のアメリカ法人ヒューマノイズ・パブリッシング社より、『メタル・ユルラン』はオリジナルの誌名で再刊されました。この稀有な漫画雑誌は今もクリエイターに刺激を与えていて、最近のアメリカドラマ『モザイク』の中でも、芸術家の主人公が影響を受けた漫画雑誌として『メタル・ユルラン』を挙げるなど、最近の作品にも雑誌名が出てきています。

注目のバンドデシネ作家(フランスのコミックアーティスト)

アリックス・ガラン(Alix Garin, 1997-)

1997年ベルギー(ナミュール)生まれ。ヨーロッパを中心に高い評価を受けている新進気鋭のグラフィックノベル作家。幼い頃からバンド・デシネに惹かれ、漫画やイラストに親しむ。バカロレア取得後、リエージュの名門であるサン=リュック美術高等学校(聖ルカ芸術高等学校)でバンドデシネを本格的に学ぶ。2017年、サン・マロで開催されたケ・デ・ビュル祭(Quai des Bulles)にて「若き才能」賞を受賞し、編集者から注目される。2018年よりブリュッセルのイラスト制作エージェンシーCartoonbaseでイラストレーターとして働きながら初の長編グラフィックノベル『Ne m'oublie pas』(邦訳:私を忘れないで)を制作。2年の歳月をかけて完成させ、2021年にLe Lombard社より出版してデビュー。この作品で2021年FranceCulture学生選考BD賞、2021年ベルギーFnacBD賞、2021年バベリオ賞(BD部門)、2021年ヴィクトール・ロッセルBD賞を受賞した。2024年には2冊目の長編『Impénétrable(インペネトラブル)』を発表。自身の実体験をもとに女性の性的困難(ヴァギニスムス)というタブー視されがちなテーマを繊細で誠実な筆致で描き出した自伝的グラフィックノベルとして評価された。この新作も既に国際的な書籍フェア(Berlinale 2025)で映像化権の提案リストに入り、2025年にはBédélys International Award(モントリオール・コミックアートフェスティバル主催の海外ベストBD賞)を受賞。彼女の作品は現実社会の中で見過ごされがちな葛藤や関係性を精緻かつ詩的な線で描くことが特徴で、作品にはLGBTQIA+コミュニティのキャラクターも登場し、多様な人間関係を率直に表現することで、芸術的・社会的なメッセージも内包している。オリヴィエ・ヴァティーヌ(Olivier VATINE, 1959-)

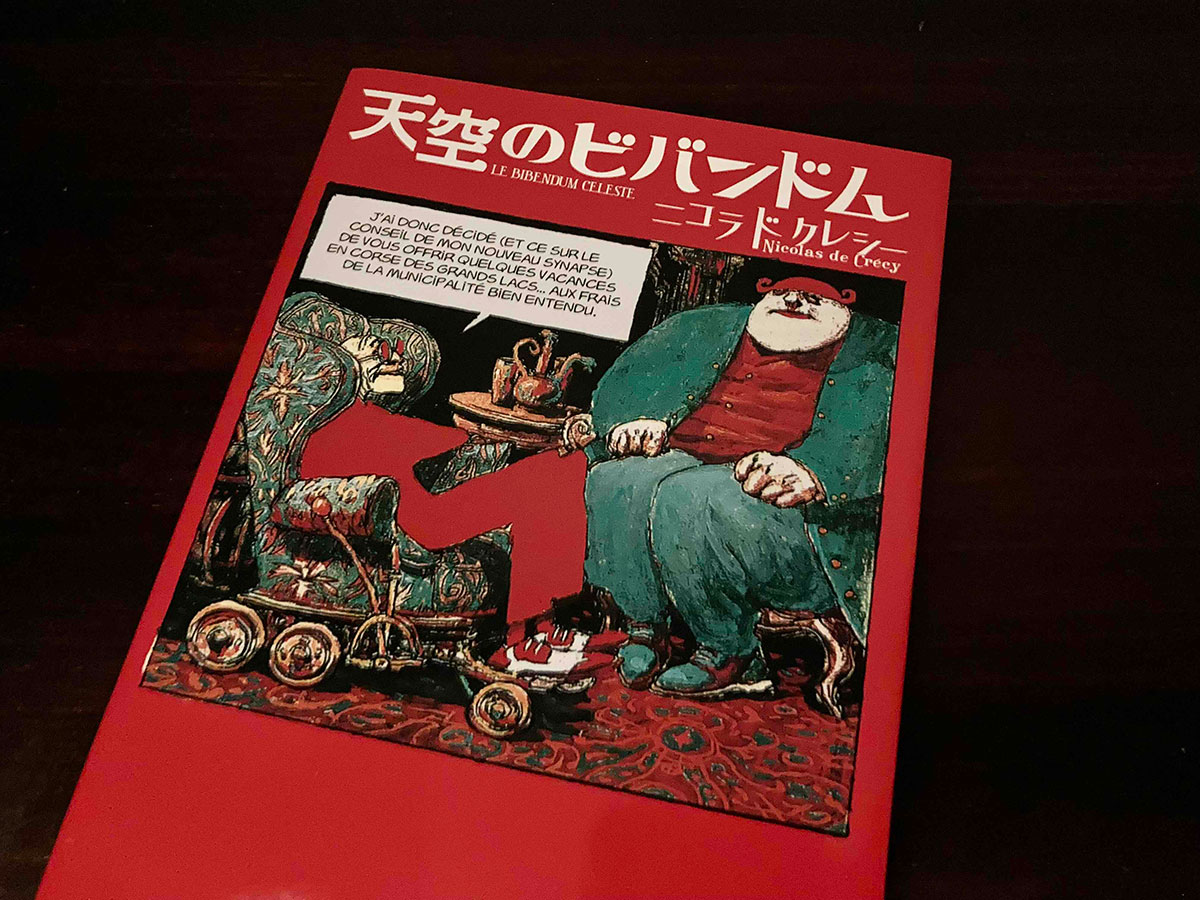

1959年ル・アーヴル生まれ。日本ではまだあまり知られていないが、現代のバンドデシネ界を代表する巨匠の1人。90年代のバンドデシネの発展に大きく貢献した。最初は広告のイラストレーターやアニメーションの背景デザイナーとして活動していたが、1984年に『フレッドとボブの冒険』や『スタン・パルサー』などのバンドデシネ作品を発表。代表作は『アクアブルー(AQUABLUE)』。1988年より出版されている人気のSFシリーズで、スペースオペラとしては『スターウォーズ』と『アバター』の中間に位置する作品として知られている。アメリカンコミックに影響を受けた彼は『スター・ウォーズ:帝国の後継者』シリーズで成功を収め、西部劇の『アディオス・パロミータ』や『アンジェラ』でバンドデシネ界に復帰。2012年にはSF作家ステファン・ウルの小説を元にした『ニューク』を発表し、新たな芸術的進化を遂げたスペースオペラを完成させました。2024年に『ニューク』の邦訳版が日本で出版。ニコラ・ド・クレシー(Nicolas de Crecy, 1966-)

フランス・ディズニー・スタジオ勤務を経てBD作家になる。90年代には『フォリガット(Foligatto)』、『天空のビバンドム(Le Bibendum Celeste)』、アニメーション作家シルヴァン・ショメ原作の『レオン・ラ・カム(Leon la Came)』を発表。2000年に入ってからは『プロゾポプス(Prosopopus)』、『サルヴァトール(Salvatore)』、『氷河期(Période glaciaire)』などの作品を出しています。『天空のビバンドム』は彼の代表作でもあり、アザラシを主人公にした奇想天外なファンタジーです。あらゆる画材・スタイルを使って造られた驚異的な色彩とタッチは読者を異世界に引き込みます。また『氷河期(Période glaciaire)』はルーヴル美術館BDプロジェクトとして制作された漫画で、未来のパリを舞台にした考古学調査隊の物語になっています。日本とも縁が深く、日仏合作漫画『JAPON』の企画で制作された『新しい神々』は、のちにブラジルでの滞在経験を加えて『ある幽霊の日記(Journal d'un Fantome)』として発表されました。ルーシー・アルボン(Lucie Albon, 1977-)

アングレームの美術学校とストラスブール国立装飾美術学校で学び、イラストレーターとして活躍。主に絵本や小説の表紙、BDなどを制作しています。イラスト入りのカンボジア旅行記など、多くの作品を出版しています。また様々な場所の壁画や日用品などに絵を描き、彼女独自のユーモアあふれる世界を広げています。不思議さと詩情に満ちた人物を描いたイラストが特徴。日本とも縁が深く、2009年には関西日仏交流会館であるヴィラ九条山に滞在し、作品を制作しました。最近ではイラスト制作の他に、子供たちのための絵のワークショップを開催しています。パスカル・ラバテ(Pascal Rabate, 1961-)

生活の中のささいな出来事を描いた漫画で有名なBD作家。アンジェの美術学校で版画を学んだ後、1989年にバンドデシネ作家としてデビュー。イラストレーターの仕事と兼業しながら作品を発表しています。代表作は1998年に発表した『イビクス―ネブゾーロフの数奇な運命(IBICUS)』。ロシアの作家アレクセイ・ニコラエヴィッチ・トルストイの小説を漫画にしたもので、アングレーム国際漫画フェスティバルで最優秀マンガ本賞を受賞。日本語版が国書刊行会より出版されています。2007年に発表した『小川』でACBD批評グランプリを受賞。この作品を自らの手で実写映画化し、映画監督デビューも果たしました。クリストフ・シャブテ(Christophe Chaboute, 1967-)

1967年フランス・アルザス地方生まれ。アングレーム、ストラスブールの美術学校で学ぶ。1993年に詩人アルチュール・ランボーの選集『Les R'ecrits』で作家デビュー。98年に刊行された『ある夏の日々(Quelques Jours d'Et'e)』でアングレーム国際漫画フェスティバルの「心臓の鼓動賞」を受賞。代表作に灯台で孤独に暮らす中年男の静かな空想の旅を描いた『ひとりぼっち(TOUT SEUL)』など。ジャック・ドゥ・ルスタル(Jacques de Loustal, 1956-)

エキゾチックでノスタルジーあふれる世界を描くカルト的なコミック作家。大学で建築を学ぶ一方、同人誌で絵を掲載していて、1977年には作品集を発表。1979年には音楽雑誌『Rock & Folk』の編集長フィリップ・パリンゴーを原作者とした短編作品『Blues』をSF雑誌『メタル・ユルラン』に掲載しました。1980年から色彩に重点を置いた画風に移行し、1983年に兵役先として過ごしたモロッコでの体験が独特な画風とストーリー展開に大きな影響を与えました。吹き出しを使わない作風や1950年代末のパリや北アフリカの情景などに焦点を当てたり、様々な視覚表現を使いながら読者の記憶を掻き立ててきました。また文学作品から多くの着想を得ていて、ジョルジュ・シムノンやマック・オルランなどの小説を原作にバンドデシネを制作しています。他に実体験を元にしたイラスト旅行記も多く出版し、カラフルでエキゾチックな絵画を展覧会で発表しています。代表作に実在のジャズ・ミュージシャンを描いた『Barney et la note bleu』(1987)など。クレマン・ウブルリ(Clement Oubrerie, 1966-)

コンピュータグラフィックスを使った作品と青少年向けのイラスト作品で高い評価を受けています。アニメーションスタジオを設立し、BD作品も制作しています。代表作は『恋するヨプゴン・ガール(Aya de Yopugon)』。70年代ののどかなアフリカ、コートジボワールの首都アビジャンにあるヨプゴンという労働者街を舞台に、そこで暮らす若い女性アヤの生活をユーモアを交えて描いています。フアンホ・ガルニド(Juanjo Guarnido, 1967-)

スペインのバンドデシネ作家、イラストレーター。グラナダの美術学校で絵画を学んだあと、マドリッドのアニメーションスタジオでアニメーションの制作に携わる。そこでフアン・ディアス・カナレス(Juan Diaz Canales)と出会い、後に共作『ブラックサッド 黒猫探偵』が生まれることになる。1993年にフランス・モントイユに移住し、ウォルト・ディズニー・アニメーション・フランスでアニメーターとして勤務。『ノートルダムの鐘』や『ヘラクレス』などの作品に携わる。2000年にフアン・ディアス・カナレス原作の『ブラックサッド 黒猫探偵』の作画を担当。現在もバンドデシネの作画家として活躍している。『ブラックサッド』シリーズはアングレーム国際漫画祭で2004年に読者賞と最優秀作画賞を受賞、2006年に最優秀シリーズ賞を受賞している。ダヴィッド・プリュドム(David Prudhomme, 1969-)

フランスのバンドデシネ作家、イラストレーター。ルーヴル美術館や先史時代の洞窟など、今までに様々なテーマでバンドデシネを発表し、そのたびに新たなスタイルを発見しています。独自のテクニックを使い、日常の些細な出来事を描き出す彼の作品は常に完璧を目指していて、イラストの限界を超える力があります。『プラスチックのマリア像(Marie en plastique)』と『レベティコ(rebetiko)』のイラストレーターとして、2008年のアングレーム国際漫画フェスティバルでEssentiel賞を、2010年には同フェスティバルでRegard sur le monde賞を受賞しました。『レベティコ』は1936年のギリシャを舞台にした物語で、日本では『レベティコ雑草の歌』という邦題で出版されています。レベティコとは音楽ジャンルの一つで、ギリシャのブルースともいわれています。悲哀と孤独を持った人々が集まったスラム街の酒場で生まれたレベティコの歴史を描く物語です。1コマごとに描かれる光と影、脇役もリアルに描く人物造形の美しさはフルカラーで彩色されたバンドデシネならではの魅力。この2作以外にも多くの作品を出版していて、2012年にはルーヴル美術館の依頼による『ルーヴル美術館探訪(La Traversee du Louvre)』を制作・刊行しています。エマニュエル・ルパージュ(Emmanuel Lepage,1966-)

フランスのバンドデシネ作家。1986年に週刊紙で連載された『ケルヴィン』でバンドデシネ作家としてデビューしました。1999年に発表された『苦痛のない大地(La Terre sans mal)』は好評を博し、人気漫画家としての地位を確立しました。この作品は女性記者とアマゾンの奥地に住む原住民族との交流を描いていて、2000年にBD書店賞を受賞しています。その後、2004年に発表された『ムチャチョ』は彼の代表作となりました。『ムチャチョ』は完璧なグラフィックと脚本の完成度の高さを示した人気の歴史物シリーズで、中米ニカラグアの村の住民による革命とそれに巻き込まれる少年の成長を描いています。他に夫婦共作である『少女たちよ』や、チェルノブイリでの滞在経験を元にしたルポルタージュ作品『チェルノブイリの春』などの作品が出版されています。ペネロープ・バジュー(Penelope Bagieu,1982-)

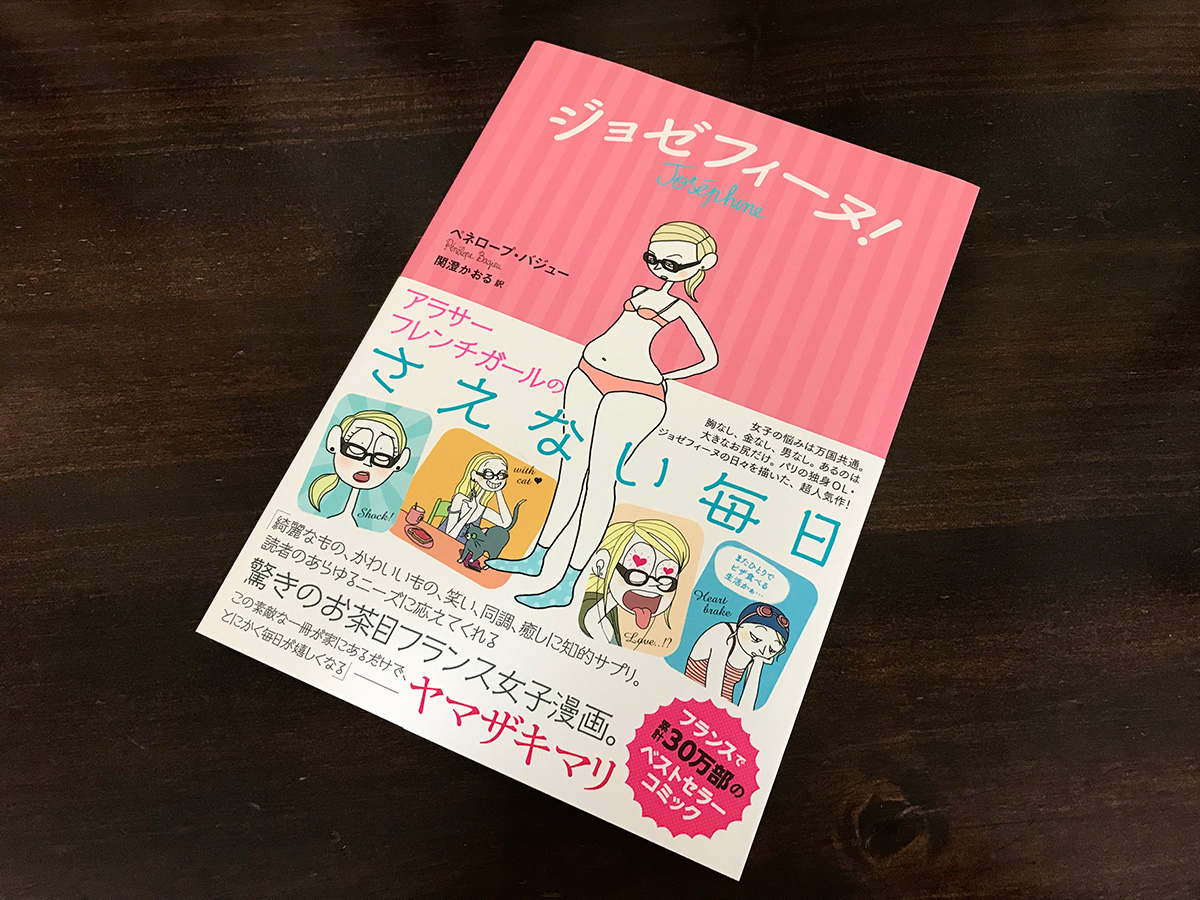

フランスのバンドデシネ作家、イラストレーター。パリ出身。パリ国立高等装飾美術学校およびロンドン芸術大学セントラル・セントマーチンズ・カレッジに学び、マルチメディア芸術とアニメーションを専攻。卒業後はイラストレーターとしてプレス、出版分野で活動し、広告用の作品を制作しました。一方で自身の日常生活をユーモアと皮肉たっぷりに描いたブログ『わたしの人生、なんて魅力的なのかしら(Ma vie est tout a fait fascinante)』を開始してヒットを記録。2008年から2009年にかけて女性誌『Femina』にて30代女性の等身大の悩みをコミカルに描いた長編エッセイ漫画『ジョゼフィーヌ』を連載し、バンドデシネ作家としての活動を本格的に開始します。2013年に映画化され、2014年には日本語訳が出版されました。その他の作品として『優雅なゴースト』が2011年にアングレーム国際漫画祭のフランス国鉄賞を受賞、『エロイーズ(本当のワタシを探して)』が2016年に日本の第19回文化庁メディア芸術祭の漫画部門において審査委員会推薦作品に選ばれています。2013年にはフランス文化省より芸術文化勲章シュヴァリエを受章しました。ル・モンド(Web版)で連載して2016年に刊行された『キュロテ 世界の偉大な15人の女性たち』は歴史に名を残した15人の女性たちの逸話をかわいいタッチで漫画化し、アメリカで最も権威のある漫画賞である「アイズナー賞」の最優秀国際作品賞を2019年に受賞しました。このユニークな女性偉人伝コミックは世界各国の女性たちの支持を得て人気を博し、2020年に第2巻『キュロテ・ドゥ 世界を変えた15人のスゴい女たち』が刊行されました。ロマン・ユゴー(Romain Hugault)

フランスのバンドデシネ作家。フランス空軍大佐を父に持ち、17歳の時に初めて飛行機の操縦桿を握りました。現在も熱烈な飛行機ファンとして自家用飛行機を所持し、フランスの空を駆け巡っています。そのため、彼のBD作品は飛行機の歴史と技術が詰まった空への情熱的なテーマがメインとなっています。代表作は第二次世界大戦の独ソ戦における航空戦を描いた『ル・グラン・デューク(Le Grand Duc)』。他にイギリス空軍に志願したフランス人パイロット・ピエールと彼のライバルであるアメリカ人パイロット・アランとの友情を描く『雲の彼方 オドゥラ・デ・ニュアージュ(Au-dela des nuages)』などがあります。トニー・ヴァレント(Tony Valente,1984-)

フランスのマンガ作家。トゥールーズ出身。2004年、デルクール社から刊行されたファンタジー漫画『Les 4 Princes de Ganahan(ガナハンの4人の王子)』シリーズでデビュー。原作はラファエル・ドロメルシュラジェで、トニー・ヴァレントは作画を担当しました。シリーズ完結後に、日本の漫画・アニメのスタイルで描いた新シリーズ『アナ・アトリ(Hana Attori)』を発表。16世紀の日本を舞台に、伊賀の忍者村で暮らす少女ハナ・アトリの復讐劇を描いています。2013年には見習い魔法使いを主人公にしたファンタジー少年漫画『ラディアン(Radian)』がアンカマ社より刊行され、2018年からNHK(Eテレ)でアニメの放映が開始。飛鳥新社から日本語訳版が出版され、18巻まで刊行されています(2025年現在)。今も「日本漫画風のバンドデシネ」の代表的なマンガ作家として活躍を続けています。バスティアン・ヴィヴェス(Bastien Vives)

フランスのバンドデシネ作家。1984年生まれ。ゴブラン映像学校でアニメーションを学んだあと、2007年に『彼女たち(Elle(s))』でデビュー。2009年のアングレーム国際漫画祭で新人賞を受賞した『塩素の味(Le Goût du Chlore)』で自身のスタイルを確立しました。シンプルな細い線と新鮮な色彩で描かれた魅力的なキャラクターが特徴で、2012年には『ポリーナ(Polina)』でACBD(漫画批評家&ジャーナリスト協会)大賞を受賞。繊細なタッチでバレリーナを目指す6歳の少女の成長と悩みを描きました。同年に友人のバラックとミカエル・サンラヴィルと共にパリに漫画制作のためのアトリエを設立。3人の共同制作によるバンドデシネ作品『ラストマン(Last Man)』を生み出しました。この作品はフランスのBDスタイルと日本の漫画技法を組み合わせた作風で、新たな少年漫画の境地を切り開きました。このシリーズはフランス国内でも注目を集め、2015年のアングレーム国際漫画祭では最優秀作品に授与されるフォーヴ賞を受賞しました。ルノー・ルメール(Reno Lemaire)

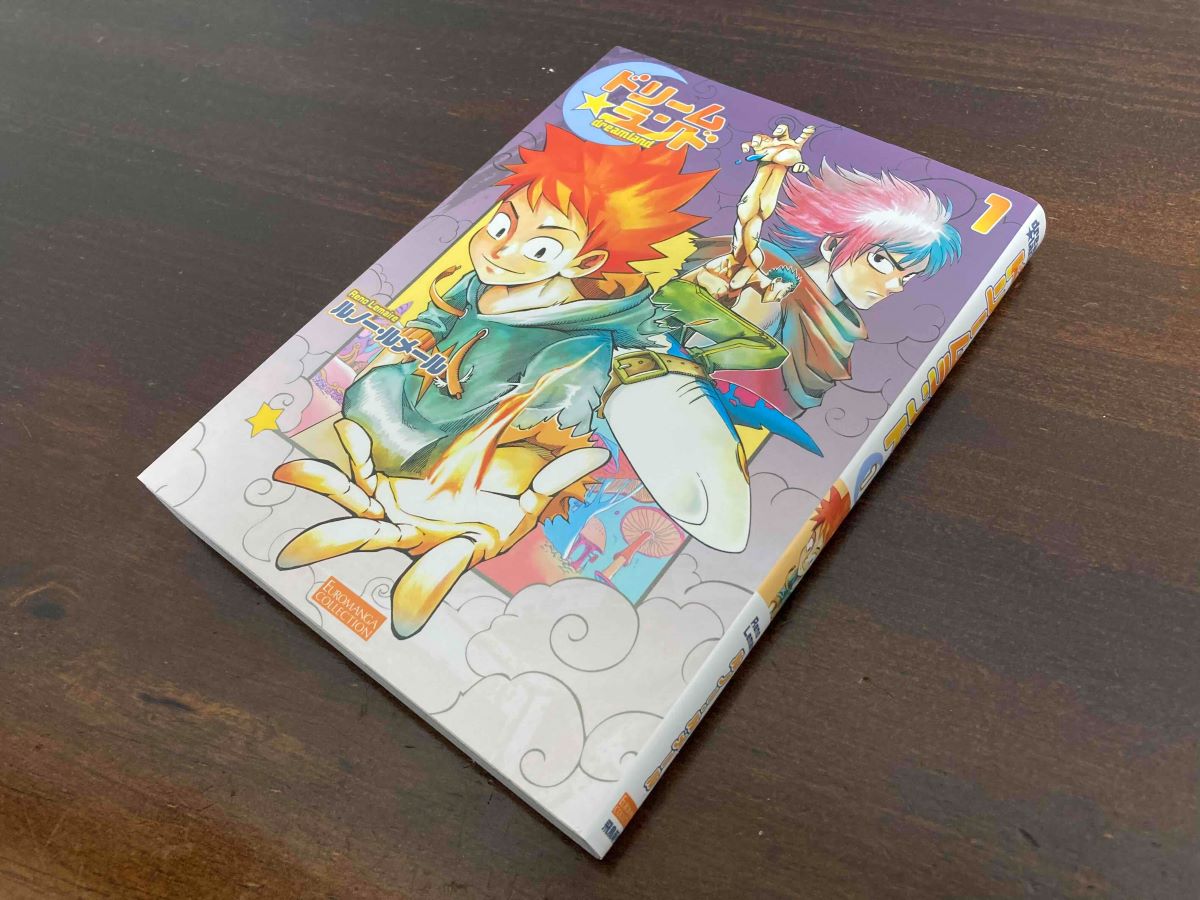

フランスのマンガ作家。モンペリエ出身。3歳のころにテレビで日本のアニメ『UFOロボ グレンダイザー』を見て絵を描くようになり、小学生になってから漫画を描き始める。14歳のころに『ドラゴンボール』35巻を読んで衝撃を受け, 小さい頃見たアニメの『ドラゴンボール』が元々は漫画だったことを知る。2004年に漫画作品『ドリームランド』をPIKA Editionに送り、出版が決定。雑誌SHONENで掲載される。雑誌はその数年後に廃刊となるが、1年に1冊のペースで『ドリームランド』を制作し続け、現在(2024年)22巻まで出版されている。2024年に日本語版『ドリームランド』のネット配信と出版が開始される。フランスでのアニメ化が決定し、2026年頃に放送開始予定。故郷のモンペリエの実家で制作を続け、日本で行われた特別講義では「子供のようにワクワクしてストーリーを描くことが大切」と語っている。バンドデシネの出版社

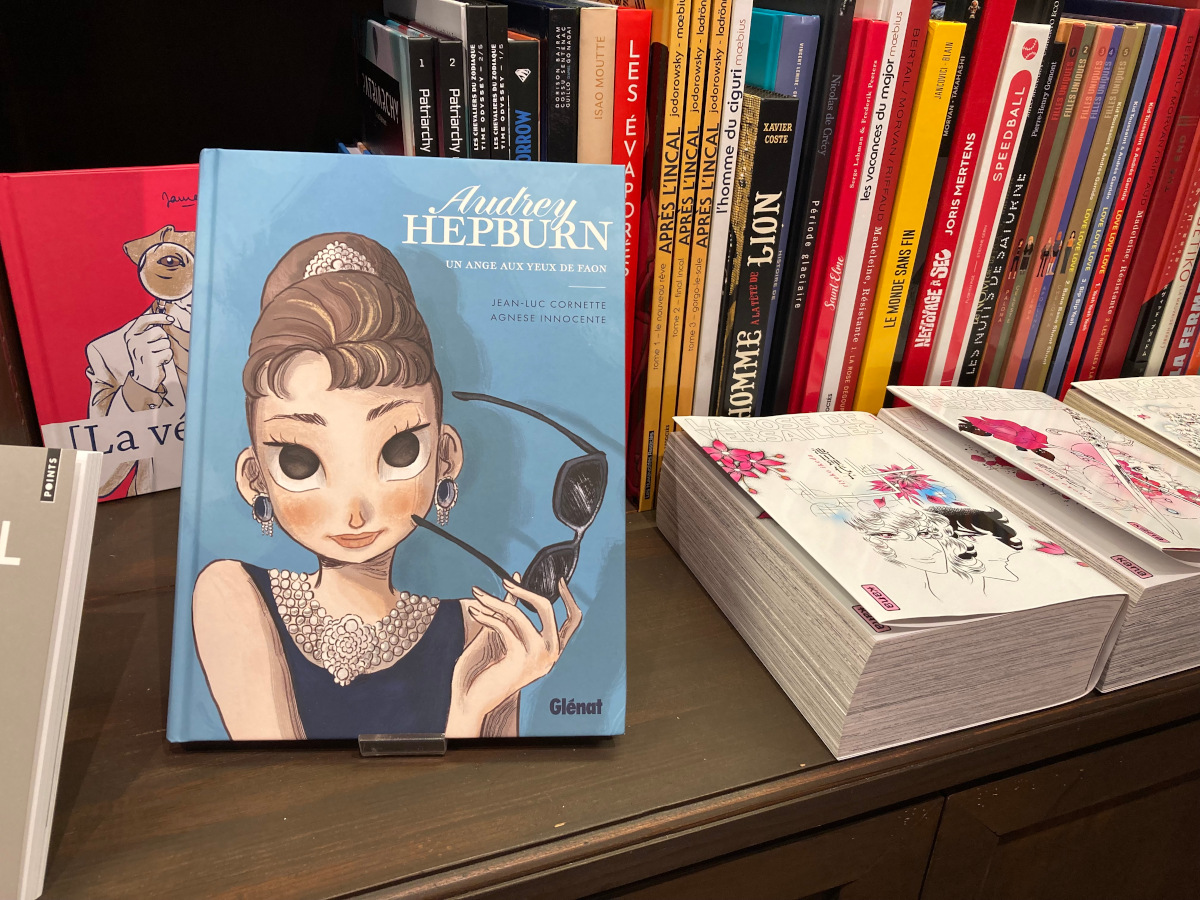

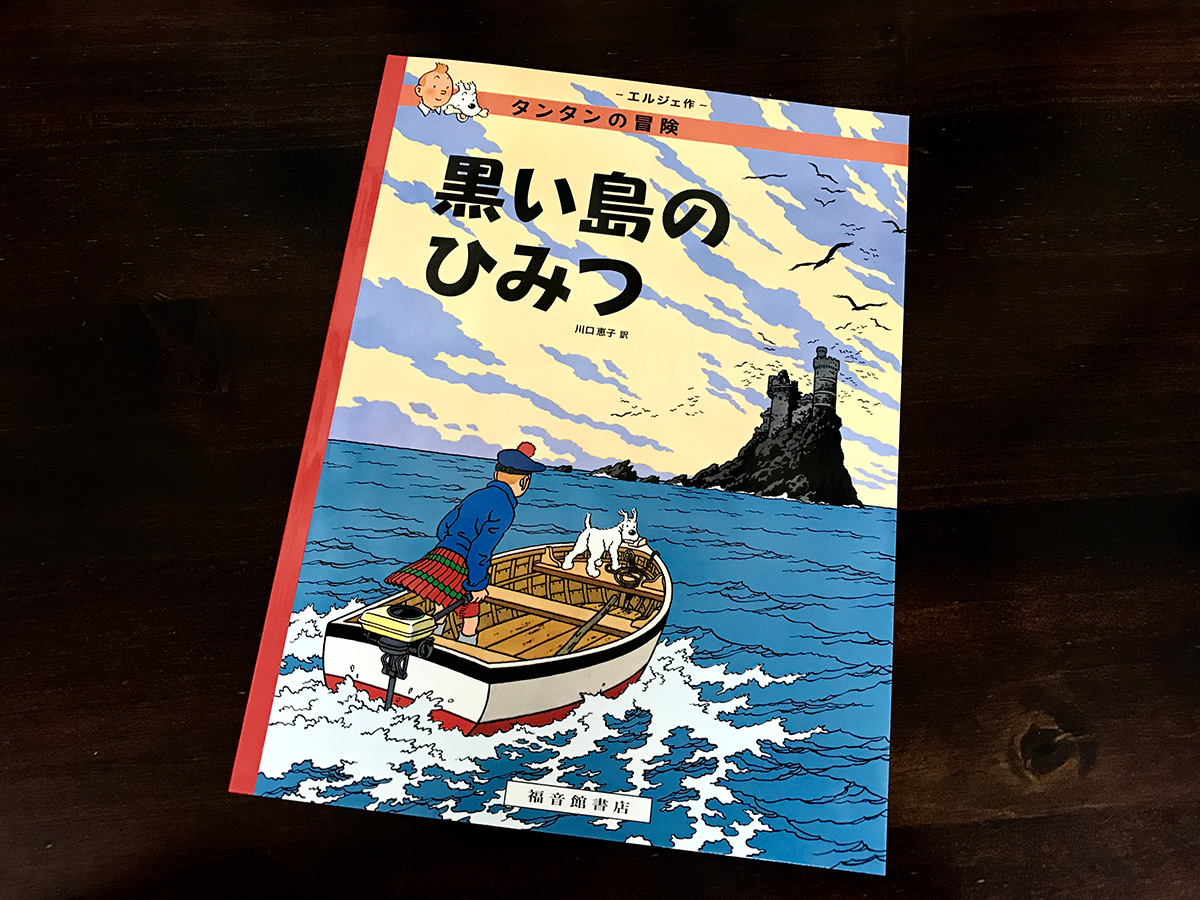

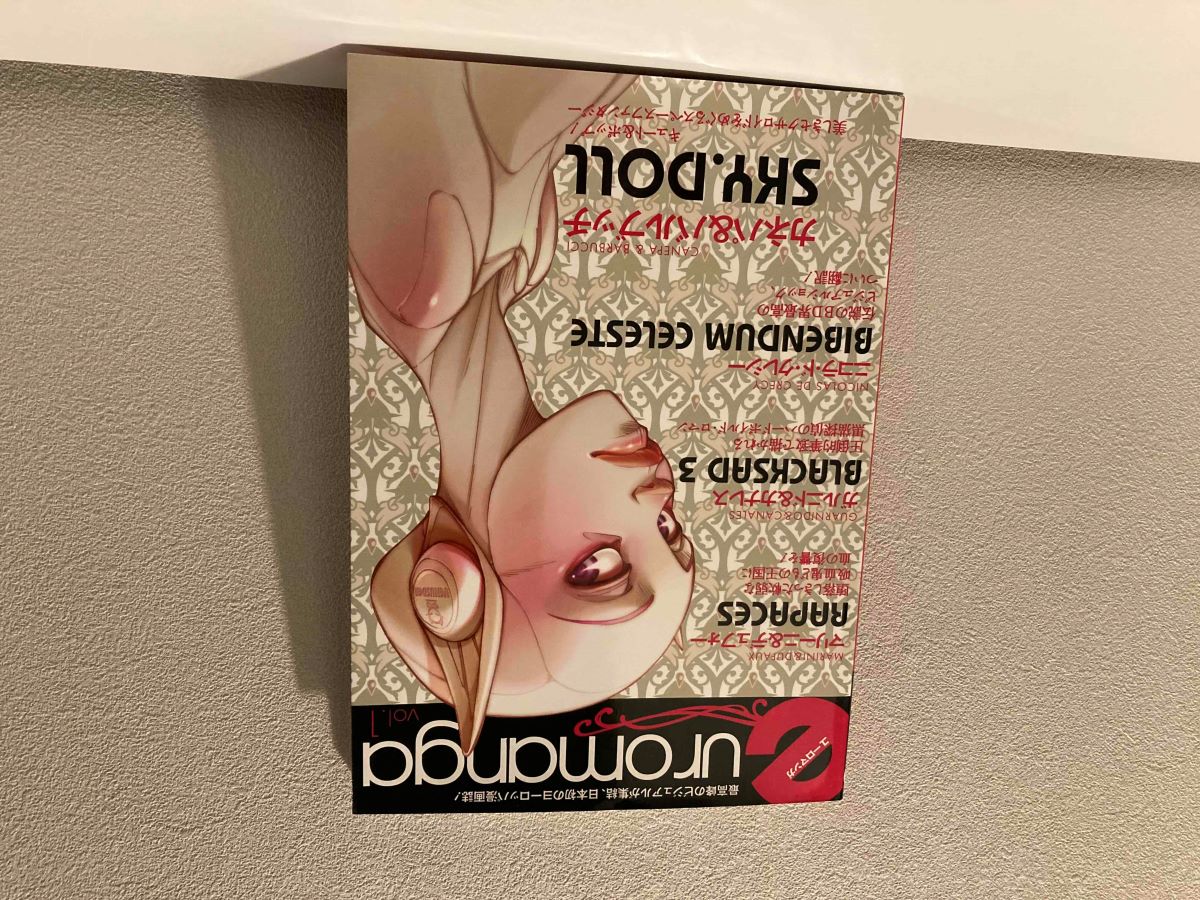

フランス・ベルギーには多くのバンドデシネ専門の出版社があります。BD出版大手のグレナ(Glenat)はパスカル・ラバテの『イビクス』などを出版しています。また日本の漫画を初めてフランス語で出版した出版社として知られています。他にもダヴィッド・プリュドムの『レベティコ』や『ルーヴル美術館探訪』を出版しているFuturopolisやフランソワ・スクイテンの『闇の国々』を出版しているCastermanなどがあります。最近ではフランスの老舗出版社であるガリマールからも多くのバンドデシネが出されています。またバンドデシネの巨匠メビウスが立ち上げたバンドデシネの出版社HUMANOIDS(ユマノイド)は伝説的なSF雑誌『メタル・ユルラン』を通じて多くの革新的なBD作品を出版しました。主な出版作品に『アンカル』、『フアン・ソロ』などがあります。日本でバンドデシネの日本語訳を出している出版社としては、日本初のBD専門出版社であるユーロマンガが注目されています。2008年に日本初のバンドデシネ専門雑誌『ユーロマンガ』を創刊。また雑誌とは別に単行本レーベル『ユーロマンガコレクション』として、『ラディアン』や『ラストマン』、『ブラックサッド』など複数のバンドデシネ作品を単独で刊行しています。他にニコラ・ド・クレシーの『天空のビバンドム』などを出している飛鳥新社、『タンタン』シリーズを出している福音館書店、小学館集英社プロダクション、国書刊行会、DU BOOKS、花伝社、パイインターナショナルなどがあります。BDにおける日本マンガの影響は?

バンド・デシネは絵が緻密で物語も深く難解なものが多い印象もあり、漫画というよりは芸術に近い存在なのかもしれません。しかし実際には日本の漫画のような大衆的なBDのほうが多く、最近の新人BD作家の中には日本の漫画(アニメ)の影響を受けている人が多いのも事実です。フランスのテレビで日本のアニメが初めて放映されたのは1978年。民放の「レクレ・ア・ドゥ」という子供番組で日本のアニメ『UFOロボ・グレンダイザー』が放映され、フランスで異例のヒットとなりました(視聴率は100%だったそうです)。その後、国営放送でも『科学戦隊ガッチャマン』や『アルプスの少女ハイジ』『キャンディ・キャンディ』などの日本アニメを放映します。87年には国営放送で『クラブ・ドロテ』という番組が始まり、97年まで続く人気番組となります。これは「レクレ・ア・ドゥ」の司会だった女性ドロテを引き抜いて始めたアニメ番組で、『ドラゴンボール』『聖闘士星矢』『うる星やつら』『北斗の拳』などの日本の漫画黄金期の作品を放映しました。しかし暴力描写の多かったアニメもあり、親からの抗議もあったようです。そのようなテレビ環境で育ったフランス人の子供の中には、日本のアニメやマンガに没頭した人も多く、それが現代のバンドデシネ作品に少なからず影響を及ぼしています。日本でアニメが放映されているバンドデシネ『ラディアン』の原作者トニー・ヴァレントや日本語で出版が開始された『ドリームランド』の作者ルノー・ルメールがその代表的な作家です。

初めてフランス語訳された漫画は『AKIRA』

日本アニメがフランスで人気となるにつれ、その原作である漫画を読みだす子供が増えてきました。しかし80年代にはフランス語で読める漫画作品は市場にありませんでした。しかし90年代半ば、フランス語訳版の漫画がようやく出版されるようになります。フランスで初めて出版された日本の漫画は『AKIRA』でした。バンドデシネの出版大手であるグレナ社から発刊され、その後も多くのバンドデシネ出版社が日本の漫画の翻訳出版に参加するようになりました。2000年代に入ると、大手出版社でも日本漫画の翻訳出版事業を開始しました。漫画の市場は毎年拡大していて、現在ではフランスで出版される漫画の4割は日本の漫画となっています。日本の漫画家に影響を与えたバンドデシネ

逆にバンドデシネは日本や世界各国の作家たちにも大きな影響を与えています。『AKIRA』大友克洋や『孤独のグルメ』の谷口ジローを始め、江口寿史、浦沢直樹、松本大洋などの日本漫画家は、フランスの漫画であるバンドデシネからインスピレーションを受けたと公言しています。また谷口ジローは、ルーヴル美術館と日本の出版社の共同企画でルーヴル美術館を舞台にした漫画『千年の翼、百年の夢』を制作しています。彼は一か月間パリのアパルトマンに滞在し、美術館に通いながら本作を描いたそうです。フランスのアニメ

日本のアニメが人気のフランスですが、国内でも多くの良質なアニメが作られています。子供向けでありながら芸術性と哲学性を含んだ深い世界観の作品が多いのが特徴です。『ファンタスティック・プラネット』(La Planète sauvage / 1973 / フランス・チェコスロヴァキア / 監督:ルネ・ラルー)

フランスのSF作家ステファン・ウル(Stefan Wul)の小説『オム族がいっぱい』(Oms en série / 1957)を原作としたルネ・ラルー監督によるSF長編アニメーション。ローラン・トポールが原画を担当し、プラハのイジー・トルンカ・スタジオが動画を制作した。舞台は宇宙のどこかに存在する惑星イガム。そこに住む青い皮膚をした巨大な人類「ドラーグ族」と人間に似た小さな人類「オム族」による争いと和平を描く。中世の宗教絵画を思わせる静謐で美しい世界観の中で、2つの種族の生活と抗争が描かれる。少し不気味な造形の自然やヘッドフォンのような形の未来的ガジェットなど、随所に登場する独創的なデザインが魅力。『時の支配者』(Les maitres du temps / 1982 / フランス / 監督:ルネ・ラルー)

『ファンタスティック・プラネット』を監督したルネ・ラルーが漫画家メビウスと組んで完成させたSF長編アニメーション。フランスのSF作家ステファン・ウルの小説『ペルディド星の孤児』(L'Orphelin de Perdide / 1958)を原作として、惑星ペルディドに取り残された少年のサバイバルと、少年のSOS信号を受信した宇宙船の乗組員たちによる救出劇を描く。このアニメでメビウスは作画を担当しており、不思議な惑星と独創的な生物、そして魅力あふれる宇宙船のデザインを作り上げた。SFならではの疾走感あふれるオープニングと、惑星に住む不思議な生き物、タイムパラドックスを利用した哲学的で深い世界観が魅力。1982年のメビウスの来日の際には日本でも上映会が行われた。

ヨーロッパ最大級のマンガの祭典「JAPAN EXPO」

日本アニメや漫画の人気の延長で毎年フランス(パリ近郊)で開催されているイベントが「Japan Expo(ジャパンエキスポ)」。日本のアニメやマンガ、伝統文化を紹介する展示会で、毎年ヨーロッパ各地から多くのアニメ・マンガ・ゲームの愛好家やコスプレイヤーたちが集まります。フランスで最初に開催された日本の漫画向けのイベントは「BD Expo(ベ・デ・エキスポ)」で、1989年から約10年間開催されました。元々はフランスの漫画や同人誌のためのイベントでしたが、92年から日本漫画のブースが出るようになり注目されるようになりました。その後もパリ周辺で同じようなイベントが開催されました。そして99年、第1回のジャパンエキスポが開催され、今に至っています。最初は学校のガレージを使った小規模なものでしたが、年を追うごとに規模が拡大し、来場者数30万人にまで増加(2022年)。ヨーロッパ最大級の日本文化イベントになりました。

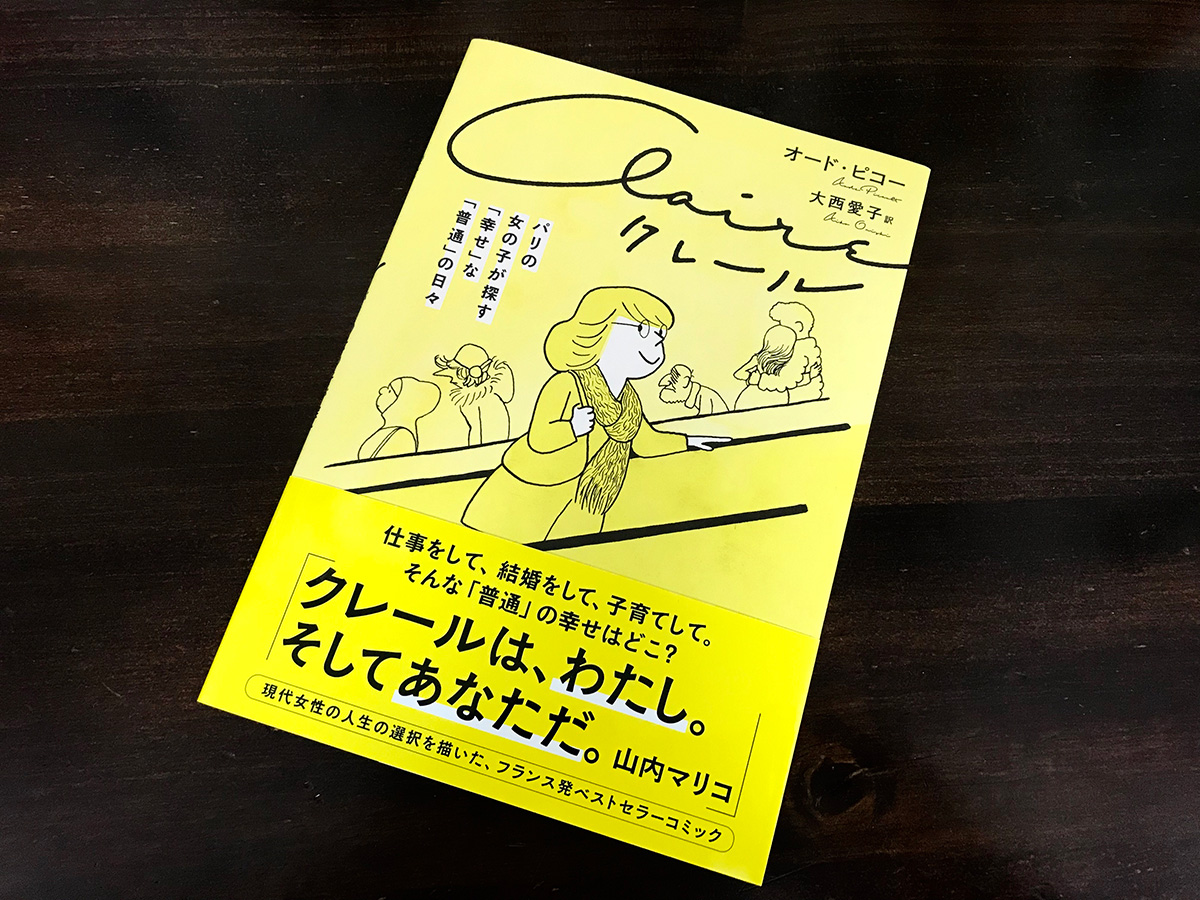

最近はパリジェンヌのエッセイ漫画も人気

またバンドデシネには新たな潮流も生まれています。日本では最近女性によるエッセイ漫画などが人気ですが、パリでも気軽に読めるエッセイ漫画が増えています。より親密な日常世界が描かれるようになり、登場人物も弱くて官能的なありのままの人間へと変化していきました。そして最近日本で流行している共感度の高いエッセイ漫画につながる作品も増えています。その中でも人気なのはペネロープ・バジュー(Penelope Bagieu)というフランスの女性マンガ家の作品『ジョゼフィーヌ』。ブログで描いていたパリジェンヌのエッセイ風イラストが人気となり書籍化されました。彼女の絵は日本のエッセイ漫画と共通点が多く、日本人の漫画にもありそうな可愛らしい軽やかなタッチです。漫画は1ページ完結のエピソード。パリジェンヌのありのままの飾らない日常を皮肉をたっぷり入れて描き、多くのフランス女性の共感を得ました。ペネロープ・バジューの作品には他に、記憶を失ったパリジェンヌを描いたミステリー的な作風の長編漫画『エロイーズ(本当のワタシを探して)』や世界各地の女性15人の活躍と生涯を描いた『キュロテ 世界の偉大な15人の女性たち』(全2巻)などがあります。

他にも、日本のアニメが大好きで漫画オタクとなったフランス人エルザ・ブランツの『フランス人の私が日本のアニメで育ったらこうなった。』やフランス少女の青春などをオシャレなタッチで描くニーヌ・アンティコ(Nine Antico)のマンガも人気です。

かつてBDは長い壮大なスト―リーが多かったようですが、日常を綴った「普通の人」が主人公のマンガが増えたことで誰もが気軽に短期間で読めるようになりました。フランスでもこのような親しみやすく大衆的なBDが人気です。これから女性BD作家がどんどん増えてくるのかもしれません。

バンドデシネを深く理解するための書籍案内

バンドデシネの入門書から深く理解するための研究書まで、ヨーロッパのマンガやバンドデシネについてもっと知りたいという方にオススメの書籍や雑誌をご案内します。『はじめての人のためのバンド・デシネ徹底ガイド』 (玄光社MOOK)

最初に読みたいバンドデシネの入門書。人気のバンドデシネ作家の紹介から影響を受けた日本のマンガ家のインタビュー記事まで、バンドデシネの世界を俯瞰することができます。入門書でありながら解説も充実した読み応えのある内容で、オールカラーの図版が魅力。バンドデシネをまだ読んだことのない方にとって、読みたい作品が見つかる良質なガイドブックです。ティエリ・グルンステン『マンガのシステム―コマはなぜ物語になるのか』(青土社)

バンドデシネの最も有名な歴史家の一人であるティエリ・グルンステン(Thierry Groensteen)による著作。絵が先行されがちな漫画に対して、コマ割り、コマ枠、余白、ページ構成、吹きだしなどの機能について考察しています。著者であるグルンステンはフランスのアングレームにある国立バンドデシネ・センターの館長を経て出版社ラン・ドゥーを立ち上げました。人を魅力する漫画の仕組みについて深く知ることができます。ティエリ・グルンステン『線が顔になるとき―バンドデシネとグラフィックアート』(人文書院)

バンドデシネやアメリカンコミックを題材とした「顔」の図像学。欧米のマンガ以外にも彫刻家ジャコメッティや日本の絵師である葛飾北斎、日本を代表する漫画家の手塚治虫まで、様々なクリエイターが描く「顔」に関する画期的な研究書になっています。バルトやアガンベンなどの現代思想家に関する論考が含まれ、目で楽しめる豊富な図版も魅力です。巻末には約160名の作家の略伝を記載。ティエリ・グルンステン『テプフェール:マンガの発明』(法政大学出版局)

ヨーロッパで初めてコマ割りマンガを制作し、「バンドデシネの祖」として知られるロドルフ・テプフェールに関する研究書。画家をあきらめて作家になり、のちにマンガを発明したテプフェールの生涯と作品、その理論書を紹介しています。著者はヨーロッパ漫画研究の第一人者であるティエリ・グルンステンと『闇の国々』の作品で知られる漫画作者ブノワ・ペータース。『ユーロマンガ』(ユーロマンガ)

日本初のバンドデシネ専門の出版社ユーロマンガ合同会社が刊行する雑誌です。2008年に第1号を創刊。雑誌1冊に3〜4作品の話題作が掲載され、巨匠の作品から最近の作家の新作まで、日本ではまだ知られていない魅力的なバンドデシネを読むことができます。

日本にあるバンドデシネの書店

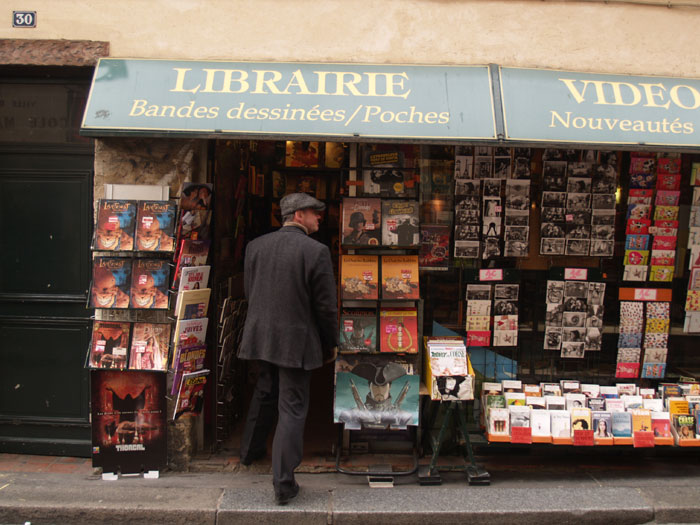

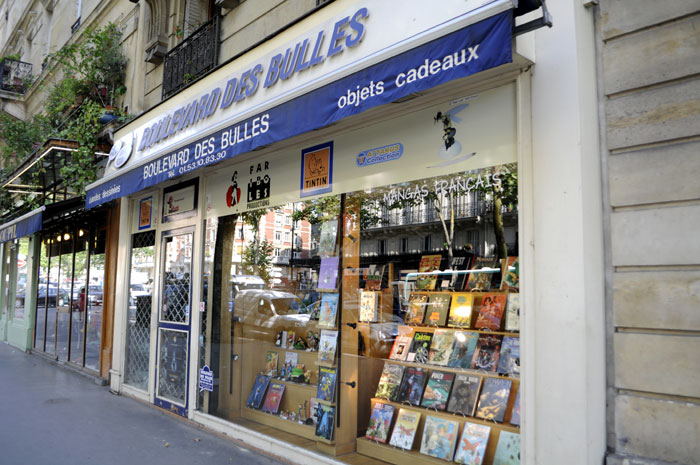

日本ではなかなか手に入りにくいバンドデシネですが、最近では認知度も高くなり、大きな書店であればBDコーナーを持つお店も増えてきました。また古書店や専門書店の多い神保町古書街に行けば、バンドデシネを多く扱う書店もありますのでチェックしてみるのもいいですね。日仏学院内にフランス関連の書籍を扱う共同書店「PASSAGE RIVE GAUCHE」(2024年10月オープン)があり、バンドデシネを豊富に取り扱っています。また東京都北区には、アートブックとバンドデシネの専門書店「プティ・ルナール」があり、フランスの漫画を手に取って見てみたい方にはおすすめです。パリ左岸に多いバンドデシネショップ

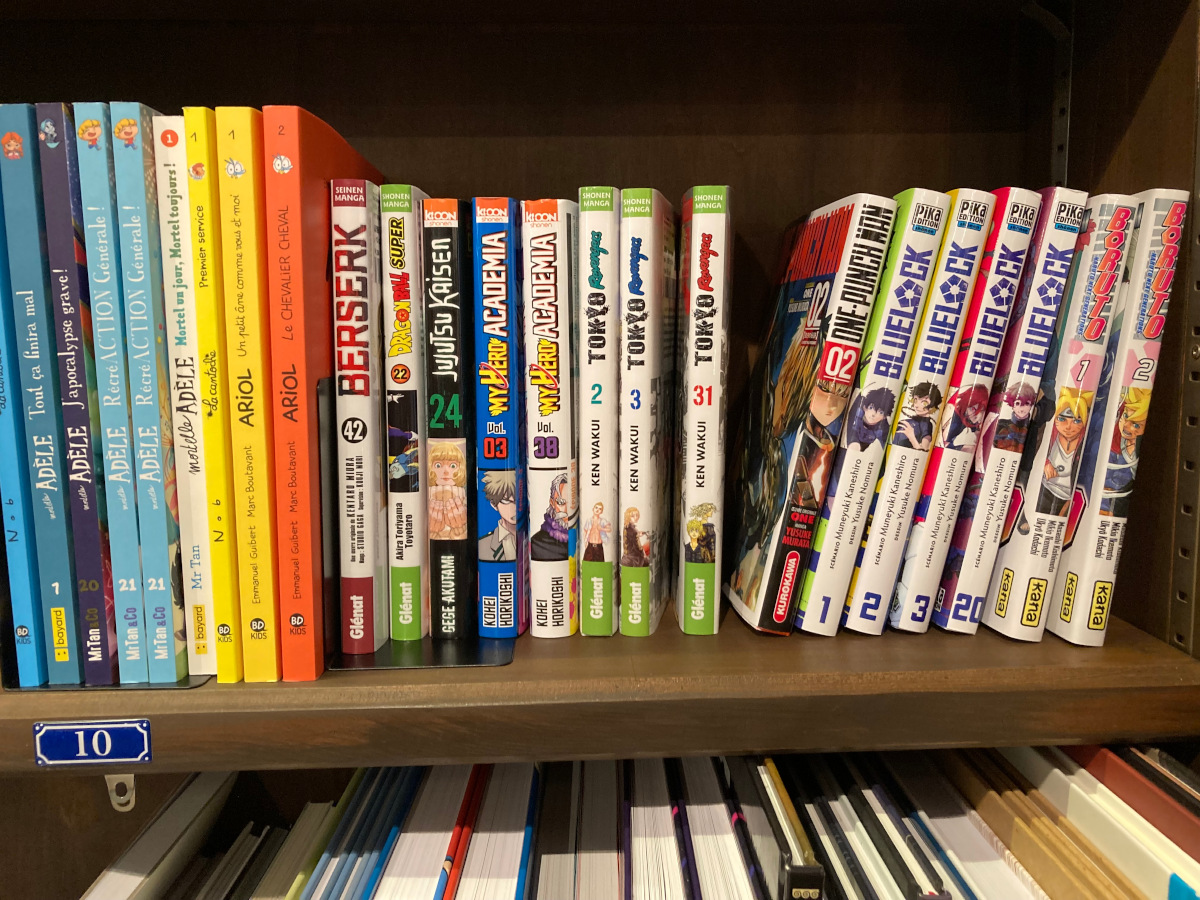

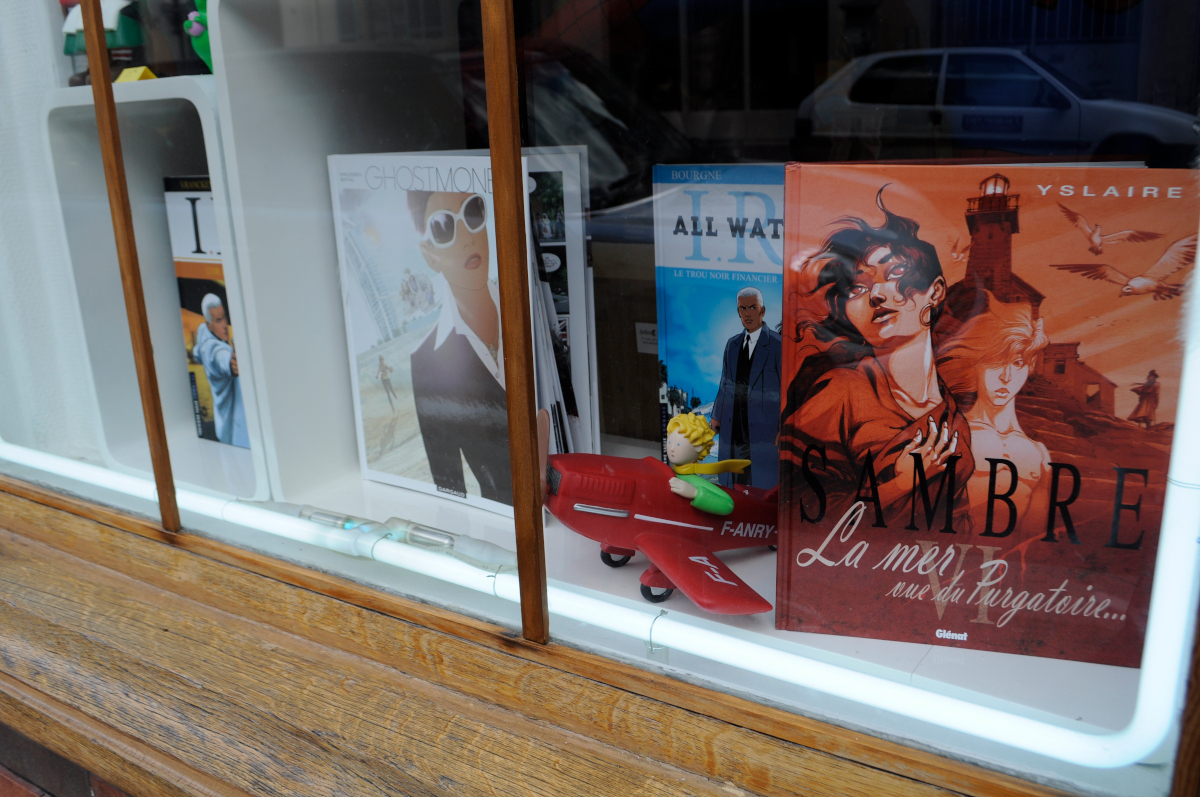

最後にパリのバンドデシネ書店についてお話します。フランスのコミックショップ(BD書店)はパリ左岸のカルチェ・ラタン周辺でよく見かけます。特にダンテ通りにはバンドデシネを扱う書店が多いです。中にはフィギュアショップと一緒になっているお店もあり、最近では日本のマンガ喫茶を模したマンガカフェもできたそうです。パリの書店では日本ではほとんど見ることのない様々なBDを見ることができます。日本のマンガも大変人気で、『ドラゴンボール』や『ワンピース』など日本人にもなじみのキャラクターを見かけたりします。アルファベットでMANGAと書かれているコーナーは全て日本の漫画作品となり、日本の漫画は一つの大きなジャンルになっているようです。またパリ南部のジョルジュ・ブラッサンス公園では週末に古書市が開かれており、そこでは掘り出しもののバンドデシネを見つけることができます。出版社の多いサン=ジェルマン=デ=プレにも魅力的な書店があります。ボン・マルシェデパートの近くにあるシャントリーブル(Chantelivre)は児童書出版社が1974年にオープンした書店。絵本とバンドデシネが主力商品でディスプレイも美しく、見ているだけで楽しくなります。時間がなく買い物のついでにバンドデシネを見たい方は大型店がおすすめ。フォーラムデアールにあるフナックショップやギャラリー・ラファイエットなどの大型デパートの漫画コーナーに行けばバンドデシネを見つけることができます。バンドデシネは芸術作品のように美しいものが多く、パリのお土産にも最適です。是非フランス漫画(バンドデシネ)を読んで、新たなフランスの芸術に触れてみてください。

さらにバンドデシネを楽しむ

パリラマはパリを紹介する観光情報サイトです。パリの人気観光地からあまり知られていない穴場まで、パリのあらゆる場所の魅力を提供することを目的としています。情報は変更される場合があります。最新情報はそれぞれの公式サイト等でご確認ください。

パリ観光サイト「パリラマ」

パリ観光サイト「パリラマ」